Cultura

“Vivere, parlare e vedere questo cielo”. Una mostra su cultura e radici

Mente e realtà si intrecciano, cambiano la nostra vita e riscrivono il nostro vissuto quotidiano

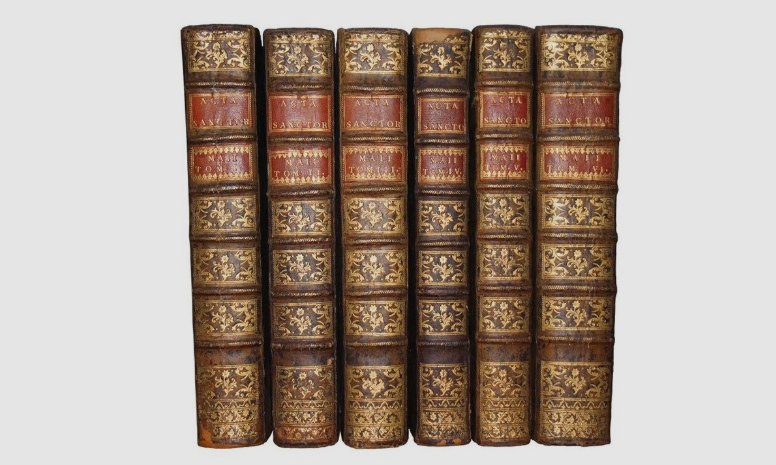

Nell’ambito del Giubileo del mondo educativo è stata inaugurata, presso gli spazi del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, la mostra Vivere, parlare e vedere questo cielo dell’artista Tommaso Spazzini Villa, visitabile fino al 09 gennaio 2026. L’esposizione, che è parte della serie “Radici”, intende combinare sapere e materia, cultura e realtà, mostrando come le pagine delle opere classiche possano fungere da sorgente da cui prende vita la natura. “La natura ha una maniera di procedere che è altra dal nostro modo di pensare. Va per delle altre logiche. L’incontro tra il mondo della mente, quindi i libri, e il mondo della natura, le radici, è un andare diverso, è un andare in dialogo. Un rapporto vivo, un rapporto osmotico, come le radici degli alberi che passano da un libro all’altro, si nutrono, tornano, rientrano. È un rapporto mutevole che cambia continuamente. È vita!”, ha riferito Villa descrivendo l’iniziativa artistica. Il simbolo delle radici ha un significato molto ampio, può essere declinato in modi diversi ed è soggetto a svariate interpretazioni. Una di queste è il sostentamento. La radice, intesa come parte di una pianta, fonte di medicinali, base di una parola, simbolo dell’origine delle cose o causa scatenante di un problema, è qualcosa di strutturale che chiama al silenzio, un’energia silenziosa che non si vede ma regge e nutre ogni cosa. Un’altra interpretazione è legata al concetto di identità, che chiama in gioco la totalità della persona, il suo passato, la sua memoria, il suo presente, il suo futuro. La parola “radice” è spesso usata per indicare quel qualcosa che sopravvive e permette di ripartire, quel patrimonio di storie e di valori che sta nel profondo e non gela. Illuminante la poesia di Tolkien ne Il Signore degli Anelli, nella quale Bilbo Baggins dice ad Aragorn: “Non tutto quel ch’è oro brilla / né gli erranti sono perduti; / il vecchio c’è forte non s’aggrinza, / le radici profonde non gelano”. Abbiamo a che fare con una metafora forte, che ci fa pensare a vita, vitalità, rigoglio, crescita a partire da un’identità ben definita. La mostra di Spazzini Villa cerca di approfondire il rapporto tra noi e le opere letterarie che hanno formato la nostra civiltà, dando rilievo alla lettura come ad una modalità per meditare su noi stessi, e per comprendere la differenza esistente tra i segni grafici e quelli che ci portiamo addosso come sintomo di un vissuto che ci appartiene. L’artista ha pensato l’evento sotto forma di pagine di libri che sono palinsesti vivi, sui quali avviene l’intreccio tra natura e cultura. Ceppi, rizomi, bulbi e tuberi attraversano i testi classici, fuoriescono da essi, vi tornano e riscrivono così le nostre esistenze. Vi sono polittici con immagini di libri che spaziano dalla prima musica classica scritta nel ‘600, all’Iliade e alla Divina Commedia, passando per il Corano, per il Paradiso Perduto di Milton e per i libri di diritto pubblico romano. Un’altra sezione della rassegna è costituita da tanti fogli sospesi lungo i corridoi del Dicastero, sui quali sono riportati versi della Commedia dantesca. Il lavoro di Villa è stato quello di battere ogni giorno undici terzine, mettendo in evidenza i versi più evocativi che parlano a tutti noi. I classici sono il luogo in cui affondano le nostre radici, ma sono anche lo specchio in cui ci osserviamo per riconoscerci e per delineare il nostro autoritratto. I capolavori dell’Iliade e dell’Odissea, per esempio, servono a nominare le cose dell’anima e del mondo: tutti siamo un po’ Ulisse, tutti siamo un po’ Penelope, tutti siamo un po’ Calipso. Le radici degli alberi, quindi, si nutrono dei libri che sono come dei semi, che germogliano, prendono vita e dispiegano i loro rami e le loro foglie. Nella mostra immagine e poesia costituiscono una simbiosi perfetta, si amalgamano e stimolano la riflessione sulla complessità del mondo. “Mi piace pensare a questo progetto – ha osservato il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione – in questa chiave: una riflessione coraggiosa sui legami fragili e tenaci che affondano le loro radici nel nostro essere-nel-mondo“.