Cultura

Versi du “serbaggiu” amante della Sila

Nei suoi poemi Angelo descrive l’amore per la famiglia, per la cultura, per la natura e per le tradizioni

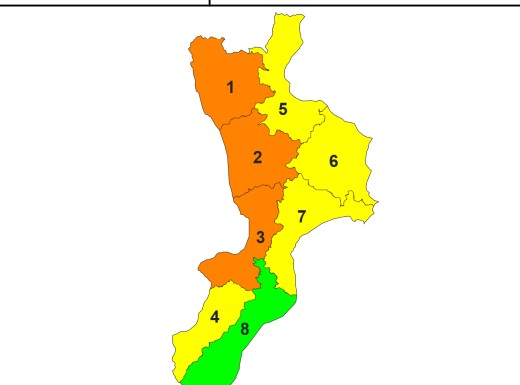

Angelo Arena, classe 1938, è un pastore originario di Acri che, da sempre, vive sui monti della Sila Greca. Ha di recente pubblicato una raccolta di poesie intitolata Versi e altro (Apollo edizioni), che raccoglie i ricordi del suo passato, le memorie familiari, le tradizioni e le sue denunce sociali. Lo scrittore, autodidatta e pensatore, ha fatto ricorso ad un linguaggio poetico semplice e diretto, regalando ai suoi lettori calabresi l’immagine di un piccolo mondo immerso nella natura, ma anche le emozioni e le riflessioni che si porta dentro da una vita. Questo libricino è il frutto di pensieri scritti prima su dei fogli, alcuni in italiano altri in dialetto, di sera davanti al focolare dopo le giornate trascorse a pascolare. I poemi fungono da ponte di comunicazione tra un passato ancestrale, che ancora (r)esiste, e un presente troppo frenetico e transitorio. Angelo è il fratello minore di Giuseppe Antonio Arena, giurista, scrittore, poeta e politico, autore di opere ancora molto attuali, noto per le sue grandi doti umane e per essere stato un personaggio di notevole spessore culturale e sociale. Angelo porta avanti gli affari della sua azienda di famiglia, con l’aiuto dei figli, e non si reputa né poeta né pastore. Ama definirsi “u’ serbaggiu” (il selvaggio), termine che impiega in uno dei suoi poemi autobiografici, perché la sua è effettivamente la vita di un uomo selvaggio che vive a contatto con il paesaggio naturale e in un’area vicino alla selva. Descrive, con dettagli stupefacenti e con parole adeguate, siti poco noti dell’Altopiano silano, estesi nei pressi della Riserva Trenta Coste. Sono luoghi nei quali si respira la cultura rurale dei contadini, lontani dalla secolarizzazione dei tempi moderni e dalla tecnologia. Basti pensare alla seguente poesia dialettale:“ ‘Un tiagnu paura nè de cani, nè de lupi / e nè de puarci spini / e nemmenu de la morte / e cangiu ‘u juarnu ppè la notti. / Tiagnu paura sul’ ‘e da genti / cà muzzica cchiù illa ‘e di serpenti.” Ma anche in un poema dialettale come “U’mmitu ‘e du majalu”, che ripesca la vecchia usanza di avanzare un invito a delle persone, forse povere, in occasione della festa di San Giuseppe, molto nota nel Cosentino e nel Reggino, rivive il senso della “calabresità”. L’opera di Arena si presenta come un’occasione di quiete e di calma dinnanzi allo scorrere incessante di una vita scatenata, richiamando l’attenzione sulla coscienza e sull’importanza dei valori umani. Vi sono delle poesie dedicate alla natura, nelle quali ritroviamo non solo la descrizione di panorami idillici ma anche immagini vivide come alberi che custodiscono le memorie, fiumi che rimandano allo scorrere del tempo e la terra da cui derivano le nostre radici. La natura, quindi, come protagonista del discorso poetico che si fa carico dei sentimenti e dei dissidi interni dell’anima. Arena richiama alla mente la lezione del siracusano Teocrito, il fondatore della poesia bucolica, il quale nelle sue opere composte nel III secolo a.C. idealizza la vita pastorale e rurale, comunicando l’idea di natura come di luogo di pace e bellezza, con le sue vedute serafiche, i suoi prati verdi, i suoi ruscelli gorgoglianti, gli alberi frondosi e i fiori colorati. La natura provvede ai bisogni dell’uomo, offrendo cibo, acqua e riparo, mentre l’uomo rispetta ciò che lo circonda. Arena esplora anche i rapporti tra i familiari, uniti dal condividere gioie e dolori, momenti di intimità, gesti e prove. Basti pensare ai componimenti scritti per il padre, che immagina come un cavaliere con i capelli bianchi e la fronte grande, intento a cavalcare di notte per monti e valli su un cavallo senza gambe fino a scomparire. Esplicito il richiamo alla struggente poesia “X Agosto” di Pascoli. Lo scrittore selvaggio redige rime per avanzare la sua denuncia sociale e politica contro l’eccessivo capitalismo che sta uccidendo l’umanità, battendosi a favore della giustizia, dell’uguaglianza tra le persone e della dignità. La parola scritta diventa un’arma per levarsi contro i soprusi, per agire, per superare l’indifferenza e per cercare la libertà. Infine, il tema della cultura permea tutta l’opera mettendo in evidenza la necessità di non dimenticare mai la storia, le usanze e l’arte che ci appartengono. I versi di quest’uomo semplice elevano la lirica a massimo mezzo comunicativo avente sia valore personale che universale.