Cultura

Storia di una calabrese dimenticata dalla Storia

Ciccilla la brigantessa, originaria della Sila, si batté per difendere la sua terra contro i soprusi dello stato sabaudo

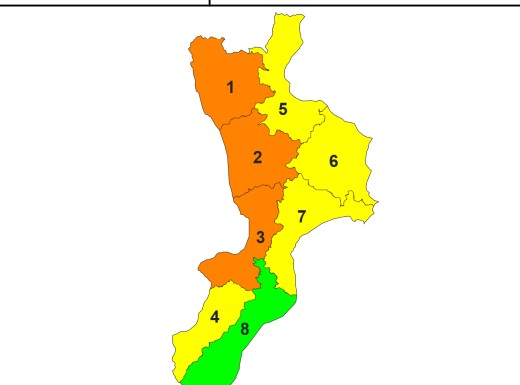

All’indomani della proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, iniziò la protesta socio-politica del brigantaggio che si diffuse velocemente dal Molise alla Calabria e alla Puglia. Il fenomeno era la rivelazione del danno fatto ai meridionali dal crollo troppo repentino del regime borbonico, a cui si aggiungevano l’adozione di leggi e regolamenti avvertiti come estranei dalla gente del Sud, già pesantemente colpita da una condizione di estrema miseria e povertà. È ben risaputo che i briganti perpetrarono atti di violenza orribili, eccidi, repressioni sproporzionate e vendette, scatenando una vera e propria lotta tra le barbarie e la civiltà. Una parte della storia risorgimentale, spesso cancellata o volutamente dimenticata, riguarda le brigantesse. Queste ultime non vanno considerate come le donne che venivano stuprate dai briganti, ma come coloro che provvedevano a intrattenere i rapporti tra le retrovie e le prime linee dei fronti dove si consumavano le scorribande, vigilando su quelli che erano i grossi introiti del brigantaggio derivanti dalle estorsioni, dalle rapine e dai sequestri. Ci furono delle eroiche donne briganti che, defraudate di ogni diritto da quella stessa Italia sabauda che aveva promesso loro la libertà, furono costrette a darsela a macchia scappando sui monti e nei boschi per difendere la loro terra e la loro vita, e vivendo sulla loro pelle tutta la violenza, i ricatti e le barbarie dell’invasione sabauda. Una di queste è Maria Oliverio nota come “Ciccilla” la brigantessa, una femmina coraggiosa che lo stato ha fatto di tutto per cancellare dalla memoria storica. Nacque il 30 agosto 1841 a Casole Bruzio, in provincia di Cosenza, in una famiglia di contadini e, come molte ragazze del Bruzio ottocentesco, faceva la filatrice. A 17 anni, nel 1858, sposò Pietro Monaco, prima soldato borbonico poi volontario nella spedizione dei Mille e, infine, disertore del nuovo regno sabaudo che si diede alla macchia nel 1862, quando fu chiamato alla leva obbligatoria senza ricevere, però, le terre promesse da Garibaldi. Monaco divenne uno dei capi banda più temuti della Sila. Quando Maria apprese che l’uomo aveva, con molta probabilità, una relazione illegittima con sua sorella Teresa, uccise quest’ultima e si diede alla macchia raggiungendo il consorte, e partecipando con lui e con il resto della banda dei briganti ai rischi della vita clandestina. Ciccilla (chiamata così in disprezzo di Franceschiello di Borbone) portava le armi esattamente come gli altri, dimostrando anche una certa abilità nell’usarle. Lei e gli altri banditi compirono numerosi crimini, tra cui il famoso sequestro del 31 agosto 1863 quando riuscirono a rapire nove notabili ad Acri, tra nobili ecclesiastici e proprietari del posto. Fu un atto spudorato che suscitò scalpore, tanto che ne scrisse perfino Alexandre Dumas, il quale trasse un racconto proprio dalla vicenda di Ciccilla intitolato “Pietro Monaco, Maria Oliverio e i loro complici” (1864). Qui emerge una Ciccilla meno meschina del marito, da cui lo scrittore francese rimase deluso, più feroce ma anche più politica, spietata, votata all’illegalità ma anche pittoresca e non del tutto insensibile. Il giorno dopo il generale Giuseppe Sirtori prese il controllo delle operazioni contro i briganti nella Calabria Citra e Ultra. Già Capo di Stato Maggiore dei Mille, Presidente della Commissione parlamentare anti brigantaggio e vicino a Garibaldi, Sirtori sgominò la banda di Monaco che imperversava tra Catanzaro e Cosenza, per poi lasciare l’incarico dopo il processo alla Oliverio. L’anno seguente, nel 1864, dopo la morte di Monaco, ucciso a Pedace la vigilia di Natale del 1863 dal suo braccio destro Salvatore De Marco detto “Marchetta”, con l’aiuto di Salvatore Celestino e di Vincenzo Marrazzo alias “Diavolo”, perché stanchi delle scorrerie, Ciccilla fu catturata dopo essere stata tradita da altri membri del clan di cui era ormai capo. A ciò si aggiunsero altre azioni criminali fra cui il rapimento dei cugini Achille Mazzei e Antonio Parisio a Santo Stefano. All’Italia non bastò condannarla in tribunale; doveva incasellarla, riportarla a modello di donna riconoscibile e giudicarla moralmente. Al processo giudiziario con ben 32 capi d’accusa, che si tenne a Catanzaro davanti al tribunale di guerra, se ne affiancò uno morale, prodotto dalle penne di autori e giornalisti come Dumas, che la descrisse come furiosa, selvaggia e bestiale sul suo giornale “L’Indipendente”. La Oliverio, però, era molto più sfaccettata di così, come tutti gli uomini e le donne nella storia. Dalle carte processuali, infatti, emerge che proprio lei, assassina di sua sorella, fosse quella che dimostrava più sensibilità verso gli ostaggi e le vittime della banda. Lo stato la condannò a morte ma il re la graziò e le diede l’ergastolo. Secondo alcune ipotesi, forse romanticizzate, sarebbe morta 15 anni dopo nel forte di Fenestrelle vicino a Torino, dove si sarebbe rammaricata ogni giorno di non essere stata fucilata. La realtà è che non abbiamo informazioni sicure sul suo decesso. Ciccilla, come altre donne ribelli, scomparve dalla storia. Oltre a Dumas, la Oliverio letteraria trova posto in altre novelle come quelle di Luigi Stocchi “Ciccilla o i briganti calabresi” del 1865, dove viene introdotta come spietata, ambiziosa di potere, leader della banda, capace di relegare Monaco ai margini. Nell’ottocento la ritroviamo nell’opera del verista Nicola Misasi, “In Magna Sila”, dipinta come valorosa e feroce, omicida e temeraria. Nel XX e XXI secolo, nelle opere storiche di Domenico Scafoglio, Simona De Luna, Maurizio Restivo, Valentino Romano e Peppino Curcio, Maria è descritta in maniera meno stereotipata. È una donna che ha combattuto per la libertà, avvezza alla fatica, assassina ma mite con gli ostaggi e gli innocenti, combattiva con i soldati piemontesi, legata alle montagne calabresi, spinta da un sentimento di giustizia, dalla volontà di difendere la sua terra e desiderosa di uscire da una condizione di sottomissione.