Cultura

Quel Don Camillo di Guareschi che “odora di pecora” e che tanto piaceva a Papa Francesco

L’immaginario sacerdote di Brescello, interpretato sul piccolo schermo dal francese Fernandel, è testimone di quell’idea di Chiesa in uscita vicina ai poveri tanto cara a Bergoglio

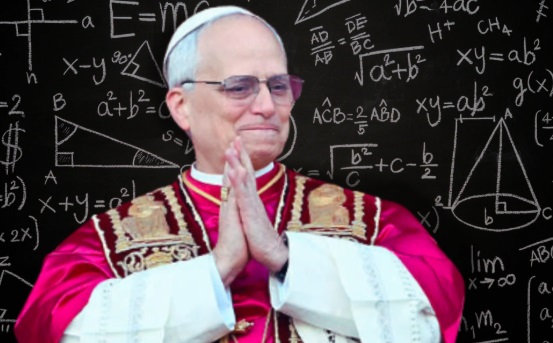

Il mondo intero sta piangendo la morte di Bergoglio, il papa degli ultimi, dei semplici e della povera gente. Il Sommo Pontefice ha costantemente esortato i sacerdoti a farsi ultimi fra gli ultimi, a stare tra i parrocchiani, a mescolarsi con gli anziani, con i bambini, con gli adolescenti, con i ragazzi, con le mamme e i papà, prendendo a cuore le loro fatiche nello svolgimento della loro azione pastorale. Francesco pescò più volte dal mondo della letteratura, a cui era profondamente legato, validi esempi di personaggi che incarnavano quella che era la sua idea di Chiesa aperta a tutti, di una Chiesa in uscita attenta ai più bisognosi. Uno di questi è certamente don Camillo, il sacerdote immaginario nato nel 1948 dalla penna dello scrittore emiliano Giovannino Guareschi, impersonato sul piccolo schermo dall’attore francese Fernandel nella serie tv ampiamente conosciuta. Il defunto Papa Francesco citò il parroco di Brescello nel discorso tenuto in occasione degli “Stati Generali della Chiesa Cattolica”, riunitisi a Firenze a novembre del 2015. “La Chiesa italiana – disse Bergoglio – ha grandi santi il cui esempio possono aiutarla a vivere la fede con umiltà, disinteresse e letizia, da Francesco d’Assisi a Filippo Neri. Ma pensiamo anche – ha aggiunto – alla semplicità di personaggi inventati come don Camillo che fa coppia con Peppone. Mi colpisce come nelle storie di Guareschi la preghiera di un buon parroco si unisca alla evidente vicinanza con la gente. Di sé don Camillo diceva: “Sono un povero prete di campagna che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro”. Vicinanza alla gente e preghiera sono la chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, umile, generoso, lieto”. Per il Papa, quindi, don Camillo era un “modello di rapporto pastorale tra sacerdoti e fedeli”, il “buon pastore con l’odore delle pecore”, il pastore in mezzo al suo gregge, un pescatore di uomini che carica sulle sue spalle i limiti, le paure e le fragilità dei suoi fedeli. Qui sta quel germe dell’umanesimo integrale che il compianto Santo Padre sudamericano ha tanto declamato, come base per una cultura interamente al servizio dell’uomo. Bergoglio e Guareschi erano accomunati dal fatto di essere letterati, capaci di trasmettere il senso di una fede cattolica genuinamente popolare, divulgando concetti che interpellano il cuore e la mente di tutti. L’uomo di Dio e il laico credente condividevano la conoscenza meditata del Vangelo di Gesù, facendosi contagiare nelle loro azioni quotidiane dalla Parola divina. Il loro era il linguaggio dei semplici e degli umili, il loro era un modo di comunicare che andava bene sia per i personaggi del Piccolo Mondo della Bassa guareschiano, sia per l’universo religioso di Francesco.

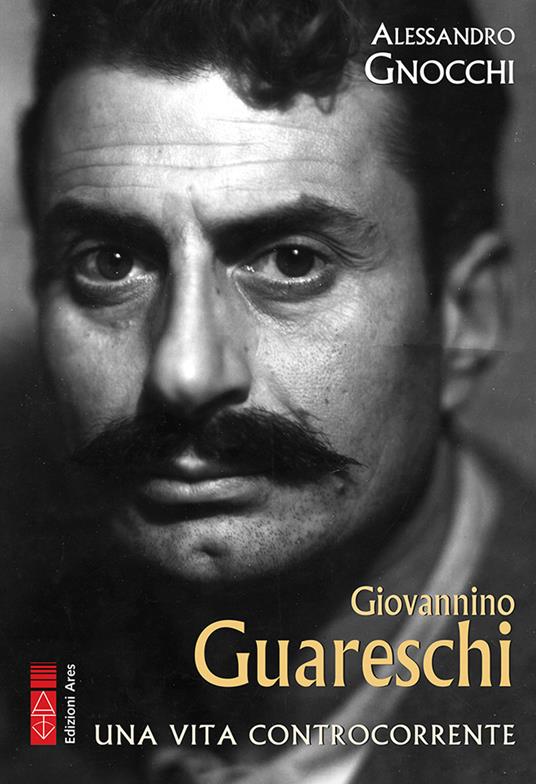

È il caso di ricordare la recente pubblicazione del saggio Giovannino Guareschi. Una vita controcorrente (Ares 2025)di Alessandro Gnocchi. Un “intellettuale di razza, che non disdegnava di chiamarsi “reazionario”; che aveva messo il dito nell’occhio dei professionisti dell’antifascismo e dei professionisti dell’anticomunismo” così scrive Gnocchi, che tratteggia la biografia dello scrittore, giornalista, umorista e caricaturista emiliano con un certo rigore storiografico, facendo riferimento anche agli scritti di quest’ultimo. Guareschi ha saputo raccontare la vita di personaggi verosimili come don Camillo e Peppone, calati all’interno di paesaggi e contesti reali nei quali si sente la presenza di Dio. Quest’intellettuale non era simbolista, né realista, né verista, ma ha scritto usando simboli, attingendo alla realtà e ha saputo raccontare il vero. Originario di Fontanelle di Roccabianca, fu il testimone più illustre tra i 650 mila soldati che caddero preda della furia nazista. Il Sottotenente Guareschi venne catturato ad Alessandria il 9 settembre 1943, fu internato a Czestokowa e Beniaminovo in Polonia e poi a Wietzendorf e Bremervoerde-Sandostel in Germania. Rinchiuso nel campo di concentramento compì una battaglia senza armi, insieme agli altri prigionieri, per circa venti mesi, senza mai aderire alla politica di Hitler. I reclusi furono costretti, a causa del mancato riconoscimento dello stato giuridico di prigionieri di guerra, a lavori massacranti e umilianti per soddisfare le richieste dell’immondo Terzo Reich. Benché segnati da atroci sofferenze, in questo luogo dell’orrore “fondamentali ai fini della sopravvivenza furono la speranza sempre viva, la religiosità, la fede, la cultura, oltre che la vita collettiva” ha detto Enzo Orlanducci, presidente emerito dell’Anrp, l’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari, un ente il cui scopo è tenere viva la memoria su questa triste pagina di storia. In mezzo a soprusi, atti vandalici, morti, privazione di dignità, mancanza di cibo, in luoghi come i lager sorti con l’intento di annientare il senso stesso della vita, la resistenza si giocò sul tentativo di preservare un minimo di rapporti sinceri, necessari per definirsi esseri viventi. Guareschi strinse amicizia con il musicista e compositore Arturo Coppola, con l’attore Gianrico Tedeschi, con il disegnatore Giuseppe Novello, con il poeta Roberto Rebora, con il filosofo Enzo Paci e con tanti altri. Come riporta Claudio Sommaruga ne “Il dovere della Memoria” (2003), Guareschi, riferendosi alla quotidianità nei lager, sostenne che “non abbiamo vissuto come bruti: costruimmo da noi, con niente, la ‘Città Democratica’. Una ‘Città’ costruita da tutti, da tutti difesa, perché l’internato operò ‘una scelta continua’ nel Lager, durata venti mesi, stressante ed unica nella storiografia delle prigionie di massa”. Il padre di don Camillo e gli altri internati, rifiutandosi di spalleggiare la causa nazifascista, furono marcati con un numero, riportato su una piastrina, che dovevano sempre portare con sé. L’umorismo fu la carta vincente con cui Guareschi cercò di tenere alta la sua dignità e quella dei suoi compagni, mai scendendo a patti con il nemico, ma coltivando sempre l’idea della fratellanza e dell’unione. Spinto da una profonda religiosità, si fece simbolo di un “cristianesimo di radice estremamente popolare” che, in prigionia, si espresse nella “Favola di Natale” (1946), un racconto musicato di un sogno di libertà nel suo Natale da prigioniero. La poco conosciuta esperienza nei lager da parte di Guareschi riecheggia, tuttavia, nel suo “Diario Clandestino 1943-1945”, dato alle stampe nel 1949 e dedicato ai “compagni che non tornarono”. Dopo la guerra lo scrittore, tornato in Italia, fondò la rivista indipendente “Il Candido”, giovandosi della collaborazione di Giovanni Mosca e di Giacinto “Giaci” Mondaini. Convinto monarchico, denunciò gli brogli durante il referendum istituzionale del 1946, quindi smascherò, ricorrendo alla satira, gli omicidi politici compiuti dai partigiani nel “Triangolo della morte”. Guareschi diede il suo contributo alla causa cattolica e a quella democristiana nelle elezioni del 1948, sostenendo la battaglia contro il Fronte Popolare. Nonostante alcune frizioni con il mondo clericale, l’emiliano ricevette il plauso dei pontefici e, oggi più che mai, la sua lezione è estremamente attuale in un mondo che ha bisogno di esempi concreti come il suo e come quello di Papa Bergoglio.