Chiesa

La Lettera apostolica sul Credo niceno: “Generato, non creato”, Leone XIV rilancia l’unità delle Chiese cristiane nel Mediterraneo

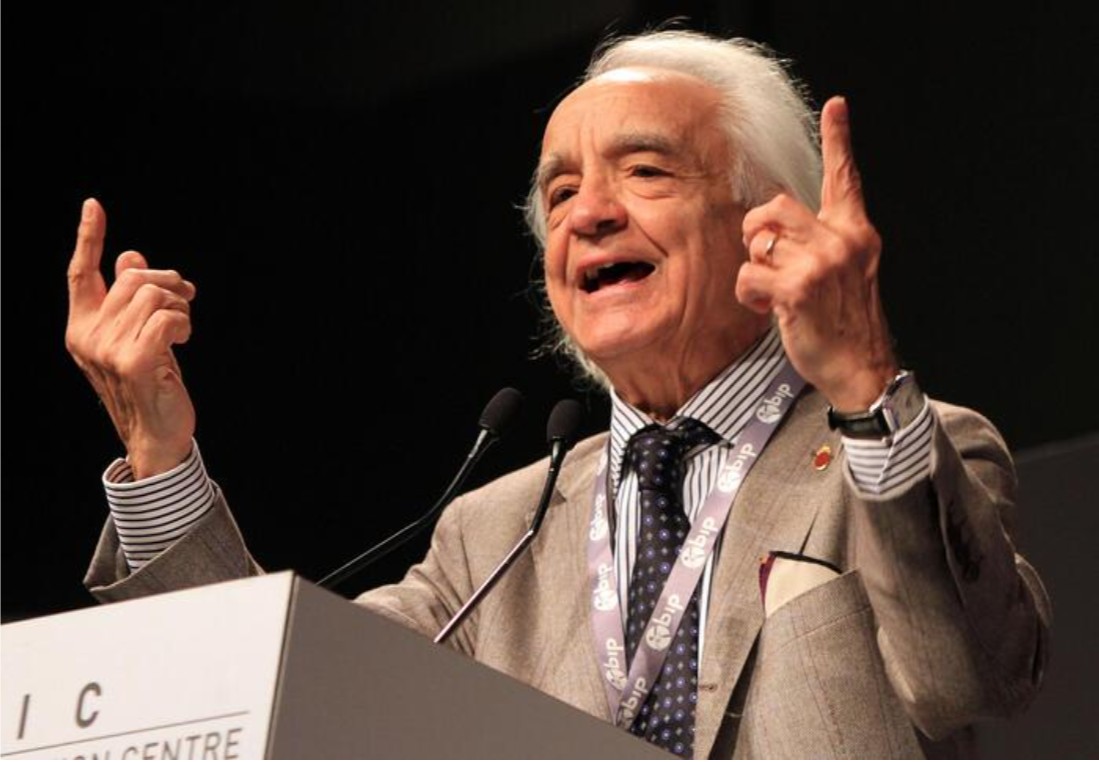

Papa Leone XIV, con la Lettera apostolica “In unitate fidei”, rilancia il valore del Credo niceno come fondamento condiviso tra le Chiese cristiane. Alla vigilia del viaggio in Turchia e Libano, il Pontefice richiama l’unità nella fede come risposta alle sfide del Mediterraneo, segnato da tensioni politiche e religiose

Il 1700° anniversario del Concilio di Nicea offre alla Chiesa un’occasione per tornare al cuore della propria fede. La Lettera apostolica “In unitate fidei”, pubblicata a pochi giorni dal viaggio apostolico in Turchia e in Libano, colloca la memoria nicena dentro un quadro attuale segnato da tensioni internazionali, fragilità politiche e conflitti nel Mediterraneo. Il Papa chiarisce subito la prospettiva del documento: “Desidero incoraggiare in tutta la Chiesa un rinnovato slancio nella professione della fede”, ricordando che la verità proclamata nel Credo “merita di essere confessata e approfondita in maniera sempre nuova e attuale”. La scelta di pubblicare la Lettera alle soglie della visita nei luoghi dove il cristianesimo delle origini ha preso forma conferisce al testo un valore simbolico.

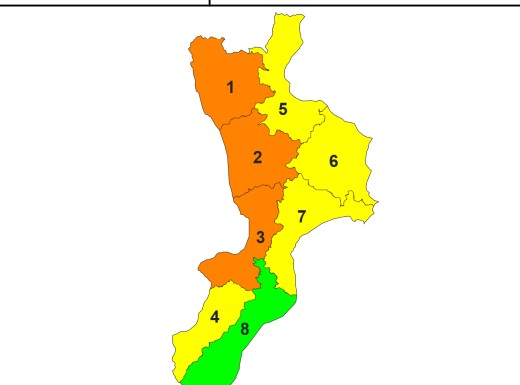

Nicea, oggi İznik, città dell’attuale Turchia, non è solo un riferimento storico, ma un punto di contatto tra tradizioni cristiane orientali e occidentali.

Il Papa ricorda che il patrimonio niceno è condiviso da tutte le Chiese e afferma che la professione di fede “dà speranza nei tempi difficili che viviamo”. In questo senso il Credo diventa un linguaggio capace di parlare alle comunità che incontrerà durante il viaggio, in un’area dove le tensioni politiche e religiose richiedono gesti di riconciliazione e disponibilità al dialogo.

Il Concilio di Nicea

Convocato dall’imperatore Costantino nel 325, è il primo Concilio ecumenico della storia della Chiesa. Vi parteciparono circa 318 vescovi, in larga parte provenienti dall’Oriente. Il Concilio affrontò la controversia ariana, che negava la piena divinità del Figlio. I Padri conciliari formularono il Simbolo di fede dichiarando il Figlio “generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”. Nicea fissò così il fondamento cristologico dell’ortodossia, definendo il rapporto tra Padre e Figlio e assicurando la coerenza della fede con la rivelazione evangelica. Il Concilio stabilì inoltre norme disciplinari e liturgiche, divenendo un punto di riferimento per tutta la tradizione ecclesiale.

La definizione nicena e il suo valore per un Mediterraneo ferito

La Lettera rilegge la controversia ariana e l’impegno dei Padri conciliari nel definire Cristo “generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”. Il Papa spiega che tale formulazione non voleva “sostituire le affermazioni bibliche con la filosofia greca”, ma custodire la verità dell’incarnazione contro interpretazioni riduttive. La definizione nicena diventa così criterio teologico e pastorale: solo se il Figlio è vero Dio e vero uomo l’umanità può riconoscere nel Vangelo il volto di un Dio vicino. La Lettera cita sant’Atanasio, secondo il quale il Figlio, scendendo dal cielo, “ci rese figli del Padre e, divenuto egli stesso uomo, divinizzò gli uomini”. L’incarnazione, osserva il Papa, manifesta un Dio che “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”, assumendo l’intera condizione umana. In vista del viaggio, questo nesso tra fede e storia acquista un rilievo particolare.

In Turchia, terra dei primi Concili e oggi crocevia di culture e religioni, e in Libano, Paese segnato da fragilità istituzionali e tensioni sociali, la confessione del Figlio come “luce da luce, Dio vero da Dio vero” si traduce in un invito a riconoscere la dignità di ogni persona e a promuovere la convivenza.

La Lettera sottolinea che “la liturgia e la vita cristiana sono saldamente ancorate al Credo”, e che questa stabilità costituisce un riferimento per comunità chiamate a vivere in contesti complessi. La memoria di Nicea, custodita nei secoli attraverso controversie e riconciliazioni, diventa così un segno di perseveranza nella ricerca dell’unità.

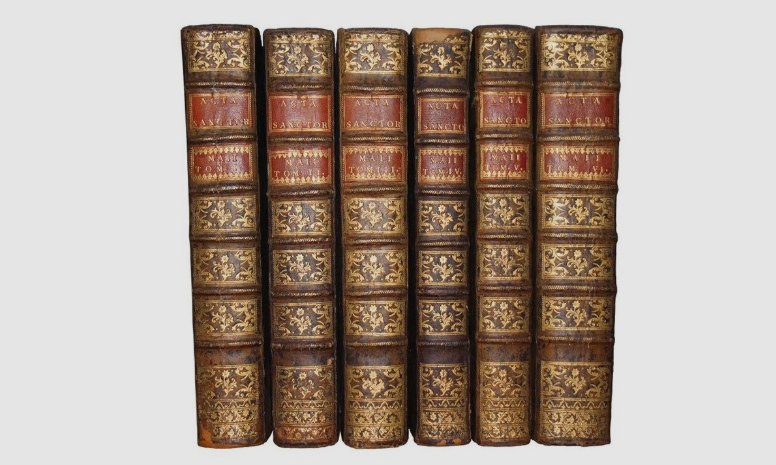

(Foto Biblioteca Apostolica Vaticana)

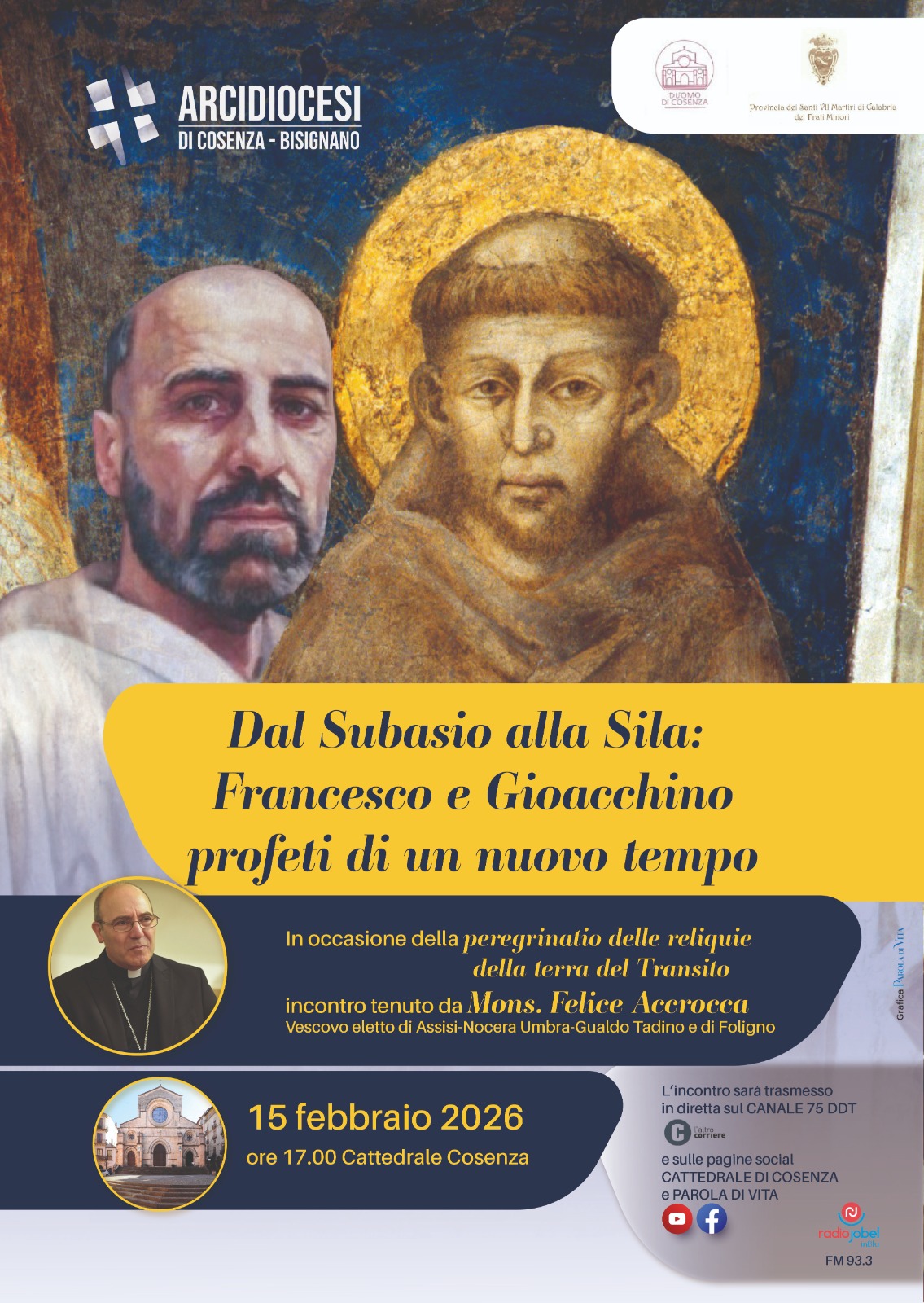

Ecumenismo, dialogo e l’orizzonte del viaggio

Il terzo asse della Lettera riguarda l’unità dei cristiani. Il Papa ricorda che “quello che ci unisce è molto più di quello che ci divide” e propone un ecumenismo “rivolto al futuro, di riconciliazione sulla via del dialogo”. Questa prospettiva risuona in modo particolare alla luce dell’imminente viaggio in Türkiye e in Libano, dove la presenza di Chiese cattoliche orientali, comunità ortodosse e tradizioni protestanti rende evidente la necessità di percorsi comuni.

La Lettera invita a superare “controversie teologiche che hanno perso la loro ragion d’essere”, indicando la professione nicena come base condivisa su cui costruire passi concreti.

Accanto al dialogo tra le Chiese, il Papa propone un esame di coscienza ecclesiale: chiedersi che cosa significhi oggi professare un Dio creatore in un mondo segnato da squilibri ambientali e sociali, o confessare Gesù Cristo come Signore in società attraversate da violenze e ingiustizie. La Lettera si chiude con una preghiera allo Spirito Santo: “Vieni, divino Consolatore… a unire i cuori e le menti dei credenti”. In questa invocazione si legge l’intenzione del viaggio apostolico: rendere il Credo non solo memoria condivisa, ma forza di unità per le Chiese del Mediterraneo, chiamate a testimoniare il Vangelo attraverso relazioni riconciliate e un impegno comune per la pace.