Chiesa

Immortali non basta

Il transumano e la domanda di senso

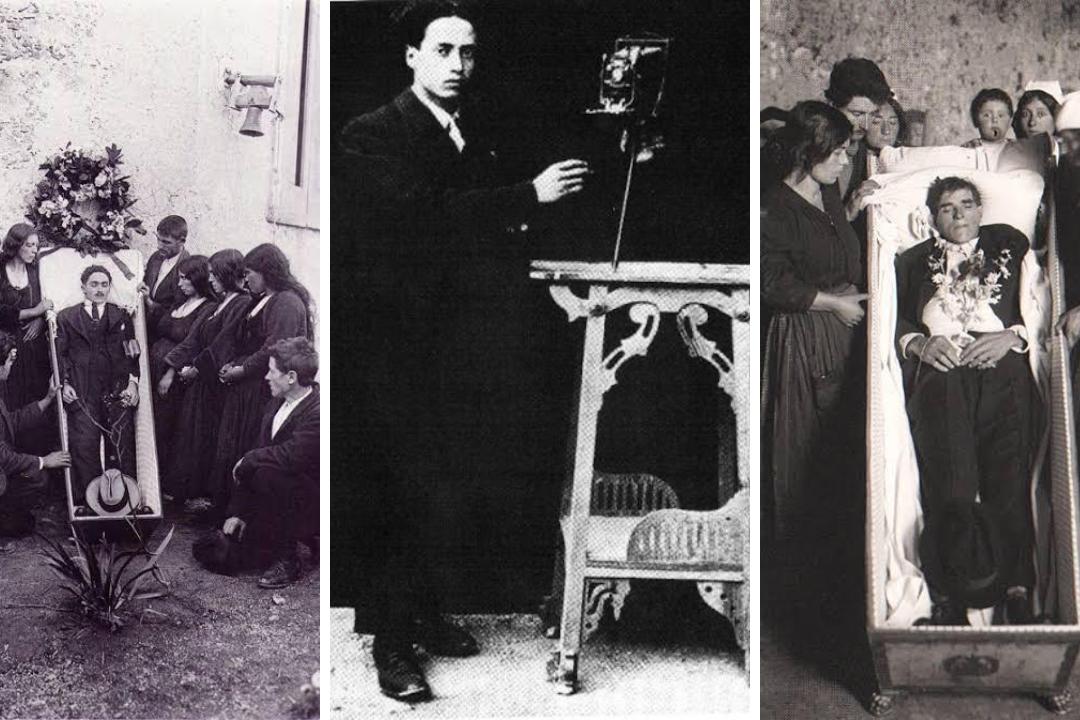

C’è un tratto inquietante del nostro tempo: la morte è ovunque — spesso esibita in forma spettacolare, talvolta con un compiacimento necrofilo — eppure è diventata indicibile.

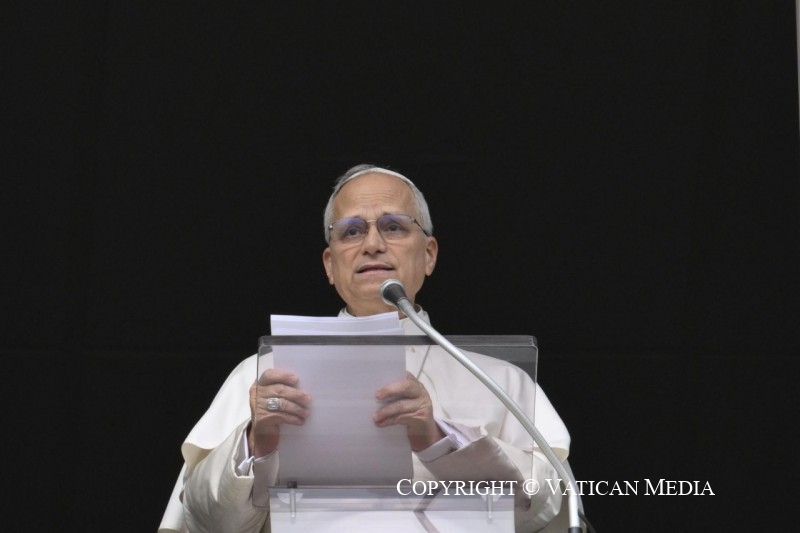

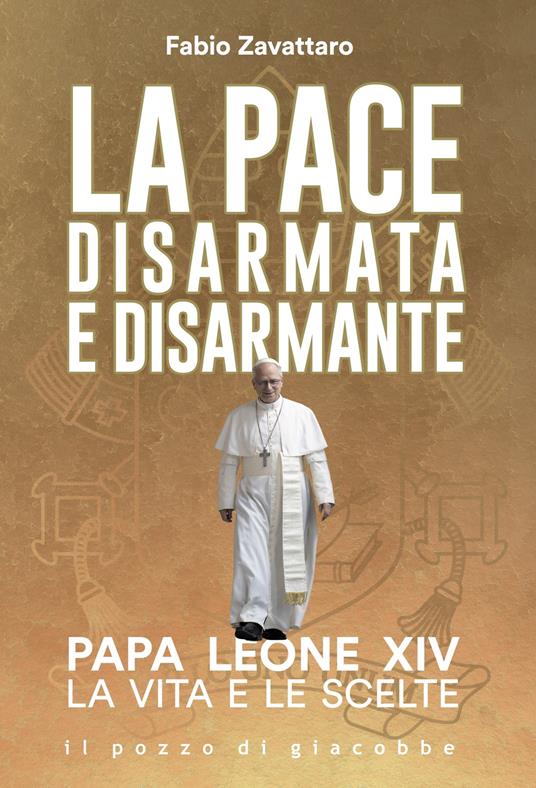

Leone XIV, nella catechesi di mercoledì 10 dicembre, dedicata alla morte e risurrezione di Cristo, ha messo a fuoco con lucidità questo paradosso: la cultura contemporanea tende a rimuovere l’esperienza del morire, a “disintermediarla” con ogni artificio possibile, a trasformarla in tabù o a ridurla a fatto tecnico, come se bastasse amministrarla per neutralizzarne l’urto. Ma ciò che viene rimosso non scompare: si deposita nelle pieghe dell’esistenza come paura muta, come solitudine, come senso di precarietà inevitabile, connaturata alla condizione umana.

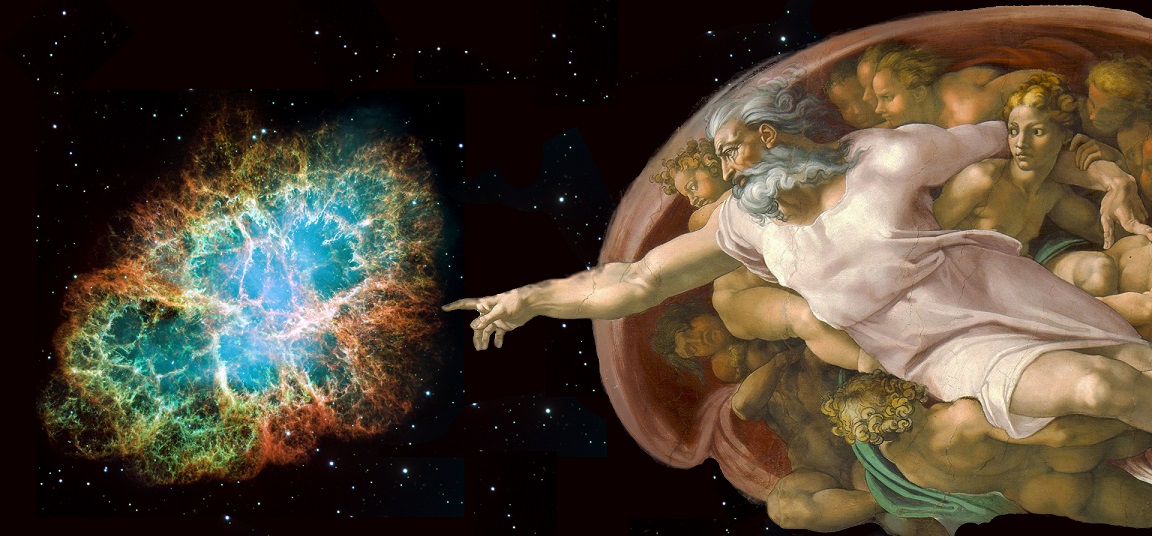

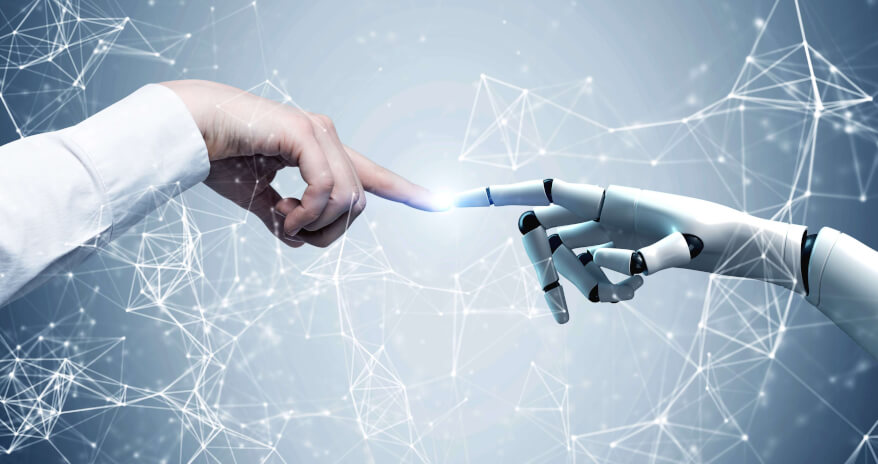

Il Papa collega questa rimozione a una tentazione tipicamente postmoderna: scambiare la domanda di senso con una questione di potenza. La scienza — soprattutto quando si spinge verso promesse transumanistiche — può alimentare l’illusione di una “immortalità” terrena. Nondimeno, anche se la vita fosse prolungata indefinitamente, resterebbe intatta la domanda decisiva: che cosa rende una vita davvero buona e bella? Qui l’intuizione è netta: la tecnica può ingegnerizzare il tempo, ma non può donare compimento. Può alleviare, talvolta guarire, non però liberare dall’angoscia del senso e del limite, né generare quella felicità profonda che nasce dal sentirsi riconosciuti, amati, custoditi.

Per dire questa sproporzione tra durata e pienezza, può aiutarci Rahner: l’essere umano è un desiderio che eccede ogni misura, un’apertura strutturale all’oltre. Se è così, nessun incremento di controllo potrà saturare la fame di significato. È proprio qui che la catechesi compie la svolta cristiana: non elude la fine, ma la attraversa alla luce della Pasqua. La risurrezione di Cristo non è un dispositivo devozionale: è una risposta decisiva al desiderio umano di eternità e, dunque, il fondamento della speranza. Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi.

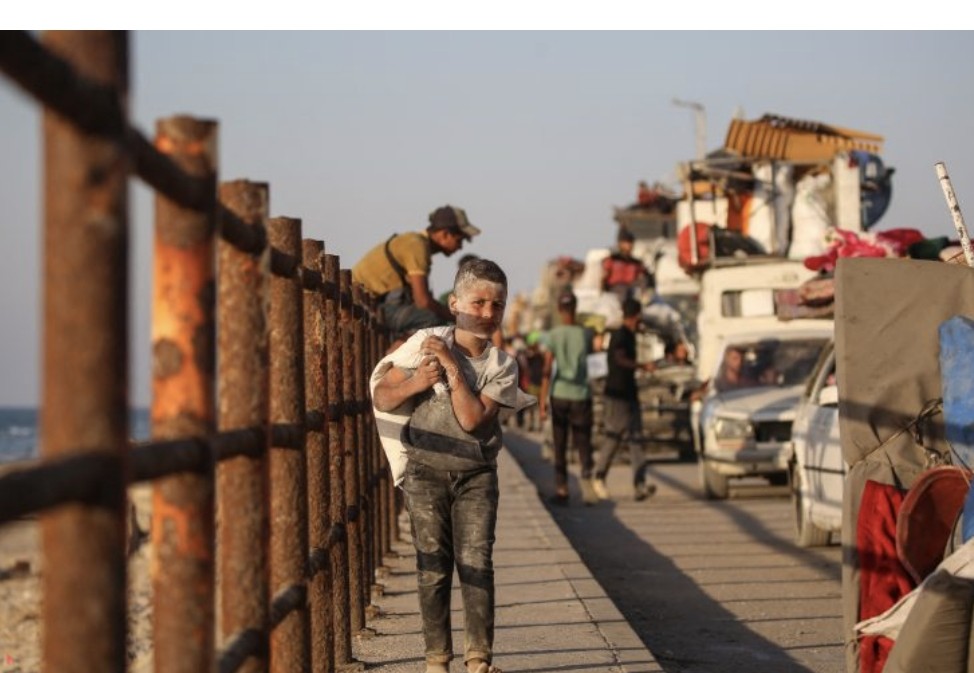

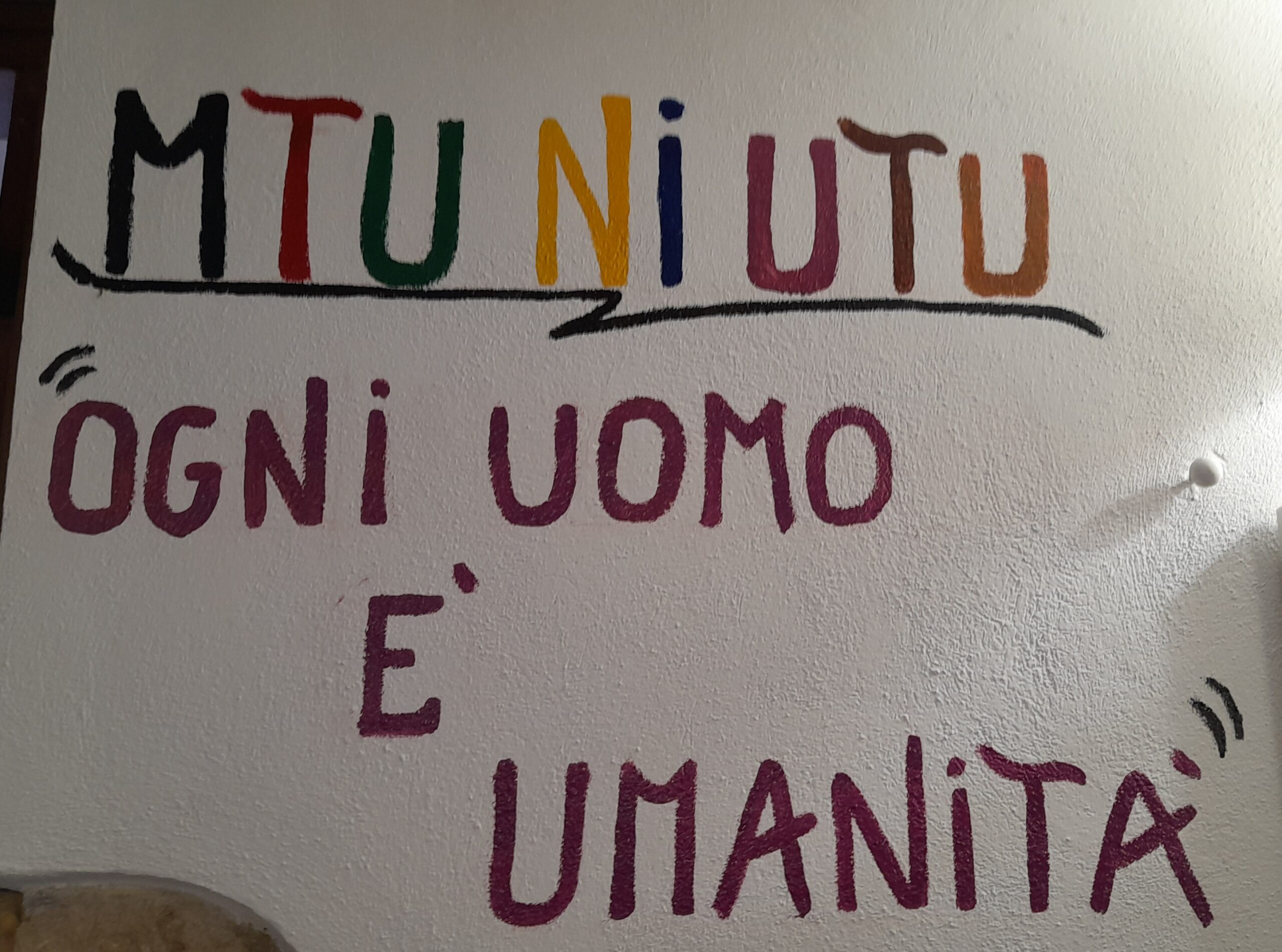

In questa prospettiva, la fede non annuncia una generica “immortalità” disincarnata, ma — direbbe Cullmann — la risurrezione: il compimento dell’intera persona, non la sopravvivenza di una parte di noi. E proprio perché la vita non è riducibile a un mero agire funzionale, la dignità non può essere graduata. Il Papa, di conseguenza, critica con decisione ogni logica che seleziona le vite ritenute “degne”: quando la società accetta che alcune esistenze siano scarto, l’assistenza si trasforma in calcolo e la fragilità diventa colpa.

Da qui l’invito più concreto e, insieme, più politico: prendersi cura dei malati e dei morenti, valorizzare la vicinanza, le cure palliative. Non è un’aggiunta morale a un discorso teologico: è la prova della speranza. Con Zizioulas potremmo dire che l’ultimo confine è anche frattura di comunione; allora l’opposto del morire non è l’imperativo dell’efficienza, ma la relazione che non abbandona. E con Moltmann che la promessa pasquale non è ottimismo: è una forza che giudica il presente, lo obbliga a non considerare nessuno come inutile, a non lasciare nessuno solo davanti all’ultima soglia.

In fondo, il punto della catechesi è semplice e severo: una civiltà che si valuta sulla potenza finisce per selezionare; una civiltà che si lascia interrogare dalla Pasqua impara ad accompagnare. E l’accompagnamento — competente, umano, prossimo — è la forma storica dell’amore che vince la paura della morte, non eliminandola dal linguaggio, ma restituendole senso dentro una promessa più grande.