Cultura

Due simboli di luce divina

Il Poverello d’Assisi e il santo paolano fondarono due ordini religiosi ispirati all’austerità, alla povertà e alla penitenza

Luciano Romeo*

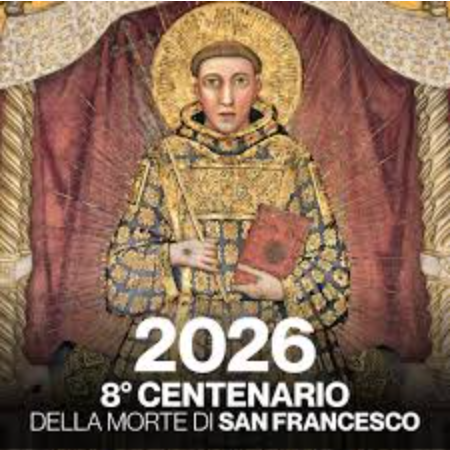

Ricorrono quest’anno gli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Quest’occasione ci permette una riflessione sulle somiglianze e le differenze fra Francesco di Assisi e quello di Paola, uno il fondatore dell’Ordine dei Minori, detti francescani, e l’altro il fondatore dell’Ordine dei Minimi. Il primo è tra gli italiani più noti, il secondo è il più importante santo calabrese e, forse, d’Europa. Stiamo parlando di due personalità, una appartenuta al Medio Evo e l’altra al Rinascimento, ma tutte e due con la loro vita spalmata nel contesto stesso dell’Epoca di Mezzo, cioè di quel periodo che va dal ‘500 al 1500 d.C., dalla fine dell’antichità all’inizio dell’era moderna. Considerazione, quest’ultima, non del tutto inverosimile in quanto compenetra l’amore per le lettere e il desiderio di Dio, che saranno, del resto, pregnanti per affrontare la problematica in oggetto, capendone tutte quelle tensioni oggettive che fanno da sfondo ad un problema cardine: la visione della luce di Dio a cui i due personaggi in questione si ispirano. I due secoli di appartenenza di queste due personalità, a mio avviso, presentano molti punti di convergenza, in un contesto logico e costruttivo. Il Poverello abbandona ricchezze e privilegi familiari per seguire il vangelo in povertà. Il paolano conduce una vita eremitica fatta di digiuni e di astinenze, in una prospettiva esegetica molto rigorosa. Entrambi vedono la povertà non solo una scelta personale, ma una vocazione e una testimonianza di vita comunicativa. Entrambi fondano gli ordini religiosi su un’austerità molto prorompente, anche se nascono con l’idea di una riforma della vita cristiana e della comunità religiosa. Francesco d’Assisi diventa una figura centrale della spiritualità medievale, un simbolo di fraternità universale, di cura dei poveri e di amore per il creato, mentre Francesco di Paola attira seguaci, istituisce tre rami (frati, monache e terziari) e viene canonizzato rapidamente (1519), pochi anni dopo la morte. Ambedue vissero una testimonianza forte, cesellata da un’esistenza semplice, fatta di penitenza, ricerca e servizio verso gli altri. L’inno del Poverello d’Assisi, con la sua vita, ha enucleato la bellezza del creato; l’altro, l’eremita di Paola, nella penitenza e nei miracoli ha mostrato la forza della fede, che tutto affida alla Provvidenza. I due santi hanno ricordato al mondo che la vera grandezza non sta nella ricchezza o nel potere, ma nella radicalità del vangelo, vissuto tra stenti e mille difficoltà. Il loro mantra storico è simbolo di una continuità spirituale come se l’uno avesse passato il testimone all’altro, e ciò avviene attraverso passaggi speculari che si attuano attraverso il contesto della vita. Come nel regno della bellezza e della poesia, così in quello della carità non vi solo alti e bassi ma affinità abbastanza peculiari. Nella lunga storia della spiritualità cristiana pochi hanno saputo incarnare, con tanta forza e purezza, l’ideale evangelico come hanno fatto Francesco d’Assisi e di Paola. Separati da tre secoli di storia culturale, questi due santi italiani si presentano come fratelli dello spirito, accomunati dal desiderio ardente di seguire Cristo, povero e umile, ciascuno secondo la propria vocazione e il proprio contesto temporale. Essi rappresentano due mondi complementari di vivere la santità, uno nel modello di fraternità genuina di Assisi, l’altro nell’ascesi austera di Paola. Due cammini diversi che conducono alla stessa vetta, quella dell’unione con Dio, colui che tutto muove e governa. Due epoche diverse, un unico vangelo, che si concretizza nell’essenza della carità. Per il Poverello è il riflesso della bellezza di Dio, è Dio stesso. Per il paolano la carità è tutto questo ma non è soltanto un riflesso: è un intendimento che va oltre la grazia di un’esperienza di vita. Perché tutto questo diventi incandescente deve trasformarsi in qualcosa di puro e incontaminato come la luce, che è ricca e colma di un’essenza speciale come quella che si manifesta nella predicazione di Gioacchino da Fiore, che aveva vaticinato una terza età in cui gli uomini avrebbero vissuto in comunione fraterna e nella carità. Dalla Sila, ove s’era levata l’alba del nuovo Natale e il Subasio e viceversa, era corsa una mirabile continuità spirituale, che è condivisa dai due confratelli per mille diverse specularità di facciata escatologica. Il Poverello amava definirsi il “giullare di Dio”. Era un poeta il cui amore non era rivolto soltanto a Dio ma a tutte le creature, che erano per lui “fratelli e sorelle”. Il Cantico delle creature è una preghiera che si solleva nella ragione e nella poesia, ma è anche un canto che sboccia da un profondo senso di ammirazione. Il Poverello d’Assisi è un fanciullo che ride, piange, inventa ed esalta il presepe. In gioventù aveva vissuto tra festini e liete brigate. La castità arrestò tanta esuberanza di vita e la sollevò sul piano dell’amore per la bellezza dell’anima, onde salutare Chiara col nome di sorella. Niente di tutto questo nel paolano, l’eremita che la vista di una donna mette in fuga. La sua parola, infuocata da un’ardente azione, agisce nel tempo come quella del Savonarola. Ma mentre questi tuona dal pulpito, egli sprona le anime e le richiama verso l’alto con le sue lettere, rozze come un illetterato, ma che hanno espressioni scultoree di viva e robusta eloquenza, possiedono una forza che si apre la via tra le altre forze e squassano il secolo. Egli è sempre accanto ai deboli e agli oppressi. “Non sapete voi – esclama all’indirizzo delle autorità – che li popoli sono vassalli dell’Altissimo Dio? Vergognatevi delle vostre male opere, o Cristiani per usanza e non con verità!”. Parole che sembrano fatte per i tiranni di oggi, i quali hanno ridotto l’essere a uomo-massa. Né il suo coraggio vien meno di fronte ai potenti, anzi si esalta. Basti ricordare i due episodi alla Reggia di Ferrante: quelli dei pesci fritti e della moneta che, spezzata, sprizza sangue. La voce di Francesco è, dunque, una voce di riscossa che s’eleva dai monti della Calabria.

* Presidente Accademia Montaltina degli Inculti