Attualità

Crisi in Iran. Redaelli: “Il regime è indebolito, ma senza opposizione strutturata il crollo non è imminente”

Le proteste che attraversano l’Iran rivelano una crisi profonda del sistema politico, segnata da fratture sociali, crisi economica e isolamento regionale. Secondo l’analisi di Riccardo Redaelli, il regime è indebolito ma continua a reggere grazie alla repressione e all’assenza di un’opposizione strutturata. A differenza del 1979, manca oggi una leadership capace di trasformare il malcontento diffuso in un’alternativa politica credibile

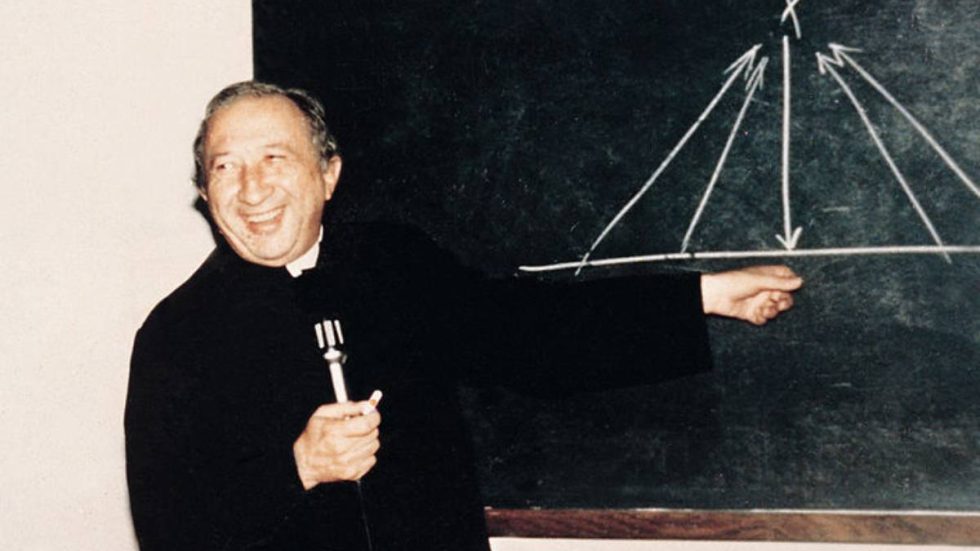

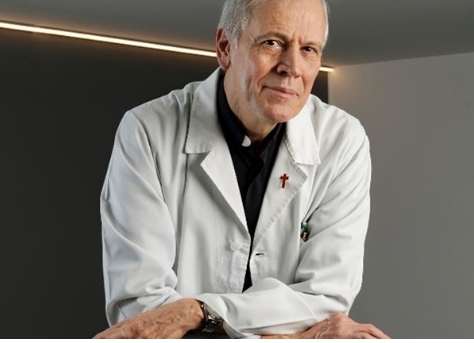

“È troppo semplice riandare al 1978-79. Per la brutale repressione e per il numero dei morti, le similitudini ci sono. Ma mi fermerei qui”. Riccardo Redaelli, docente di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell’Asia all’Università Cattolica di Milano, analizza la crisi iraniana sullo sfondo delle proteste che da settimane attraversano il Paese. Un Iran stremato, segnato da fratture sociali profonde e sempre più isolato anche nel proprio vicinato regionale.

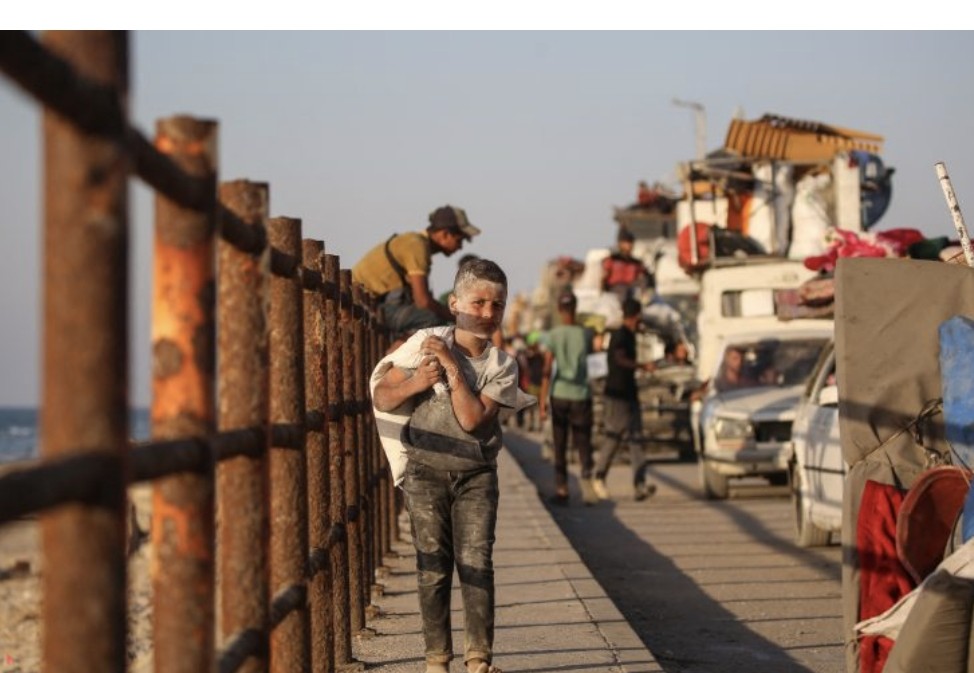

(Foto SIR)

Le proteste in Iran richiamano la rivoluzione del 1979. È un paragone corretto?

Ci sono differenze enormi. La Repubblica islamica è un regime indebolito, umiliato negli ultimi anni da Israele, che ha smantellato Hezbollah, visto crollare la Siria alleata e dimostrato di poter colpire quasi impunemente dentro l’Iran.

L’economia è disastrosa: il regime dà la colpa alle sanzioni, ma la verità è che è gestita male, corrotta e incapace.

Le poche risorse vanno al nucleare e alle milizie. Tre quarti della popolazione detestano la Repubblica islamica, e milioni di giovani non si riconoscono più nell’Islam. La frattura generazionale è insanabile.

La società iraniana oggi

Nel 2025 l’Iran è stimato intorno a 92,4 milioni di abitanti. La struttura demografica resta relativamente giovane: l’età mediana è indicata attorno ai 35 anni. Sul piano economico pesano instabilità dei prezzi e mercato del lavoro fragile: per il 2024 sono stimati inflazione al 32,5% e disoccupazione al 9,2%.

Cosa manca rispetto al 1979?

Un’opposizione strutturata. Allora c’era Khomeini che guidava dall’estero, il Tudeh era il più grande partito comunista del Medio Oriente, i liberali erano organizzati. Oggi circola solo il nome di Reza Ciro Pahlavi, che passa il tempo a compiacere Stati Uniti e Israele e non ha mai denunciato i crimini del padre. Non dimentichiamo che lo Scià aveva la Savak, la più temuta polizia segreta del Medio Oriente. La gente lo acclama non per nostalgia monarchica, ma perché odia il regime attuale. È un voto di protesta, non un progetto politico.

Che tipo di proteste si stanno verificando?

Tre, diverse ma convergenti. Le proteste economiche della popolazione esasperata: il ceto medio iraniano un tempo prospero oggi è allo stremo. Poi le proteste delle minoranze etno-religiose – curdi, baluci, azeri, sunniti – che rivendicano autonomia. Infine quelle di giovani, donne e ceti più occidentalizzati, che puntano direttamente all’abbattimento del sistema. La novità è la simultaneità: gruppi molto distanti che vedono nel regime l’ostacolo comune.

Perché il regime tiene nonostante tutto?

Finché l’apparato di sicurezza rimane coeso, il regime continua a reggere. I Basij rappresentano l’ultimo anello della catena: provengono in gran parte dagli strati sociali più poveri e trovano nel sistema un raro ascensore sociale.

L’Iran è una società profondamente classista e questo genera tensioni che la repressione sfrutta.

Quando un basij vede il benessere ostentato dei quartieri alti di Teheran, quel divario alimenta un risentimento che si traduce facilmente in violenza. È prima di tutto una frattura sociale, poi politica. E finché questo meccanismo resta attivo e sostenuto dall’apparato, la capacità repressiva del regime rimane efficace.

Quale scenario si prospetta?

Nel lungo periodo il regime è destinato a crollare, perché si regge esclusivamente sulla repressione, e sistemi di questo tipo prima o poi cedono. Ma non è ancora il momento.

Un intervento esterno sarebbe devastante: ogni strategia funziona finché l’avversario non reagisce, e in questo caso le conseguenze sarebbero imprevedibili.

Gli Stati Uniti non hanno neppure una portaerei nell’area e aprire un conflitto significherebbe impegnarsi in una guerra totale, senza alcuna certezza su ciò che potrebbe emergere dopo. Nessuno ha interesse alla disintegrazione di un Paese multietnico e multireligioso come l’Iran. Perfino gli attori più ostili al regime temono il vuoto che si creerebbe.

Come leggere il racconto delle proteste sui social?

Per quanto manipolabili, mostrano un Paese esausto e hanno un effetto imitativo. Dentro il regime qualcuno vorrebbe allentare l’ossessione sul velo, ma la parte dura sa che se togli il velo e il “no a Israele” non resta più nulla, solo la catastrofe economica. È un regime ridotto a una quinta di teatro.

Quali dinamiche regionali influenzano la crisi?

È crescente la frattura tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Gli Emirati, legati a Israele, non hanno un’opinione pubblica: il 90% è manodopera straniera. L’Arabia Saudita ha invece una popolazione nazionale giovane, indignata per Gaza e preoccupata dall’estremismo dell’ultradestra israeliana. Per questo ha stretto un patto strategico con il Pakistan e ci sono contatti per coinvolgere la Turchia. In questo scenario l’Iran è isolato, indebolito e meno capace di recitare il ruolo di potenza regionale che pretende di avere.