Cultura

Perdere se stessi….

Metamorfosi dell’identità, tra Kafka e Pirandello

Il tema della metamorfosi è, per sua natura, prismatico. Come accade per ogni parola cardine del lessico filosofico, esso non si lascia esaurire in una definizione univoca, ma chiede di essere interrogato da più prospettive. Anzi, direi che l’approccio propriamente filosofico si realizza, in casi come questo, proprio nel riconoscimento della complessità del termine, della sua intrinseca stratificazione semantica e della potenziale ampiezza del suo campo di esplorazione.

Ad esempio al concetto di metamorfosi potremmo avvicinarci con lo sguardo della metafisica: il termine stesso, sul piano etimologico, rinvia infatti al superamento di una forma, e in linguaggio aristotelico questo apre immediatamente un capitolo ontologico vasto e profondo. Ma potremmo leggerla anche con gli occhi della psicoanalisi, oppure dell’etica e della spiritualità, dove il tema della metamorfosi assume il significato di una trasformazione interiore, di un lavorio dell’animo umano orientato a una diversa forma di vita. Penso, ad esempio, a filosofie come quella di Plotino, interamente attraversate dall’idea di una metamorfosi dell’anima come ritorno, elevazione, conversione. Il concetto di metamorfosi si presenta quindi come un concetto complesso, intrinsecamente articolato, potremmo dire pluridirezionale. Ogni tentativo di ridurlo a una sola linea interpretativa rischierebbe di tradirne la ricchezza concettuale.

Tuttavia, lo spazio a disposizione è necessariamente limitato, e questo impone delle scelte. Ho deciso allora di selezionare due direzioni precise, tra le molte possibili, e di farlo a partire dalla letteratura. Le opere letterarie, in fondo, sono autentici laboratori filosofici: luoghi di sperimentazione concettuale, banchi di prova in cui le idee vengono messe alla prova dell’esperienza umana concreta.

Due opere, in particolare, mi stavano a cuore, anche per ragioni biografiche e di lunga frequentazione intellettuale: La metamorfosi di Kafka e Uno, nessuno e centomila di Pirandello. Testi che ho riletto più volte nel corso degli anni – il primo di essi anche in questi giorni – e che continuano a mostrarsi come straordinari dispositivi di interrogazione dell’identità, della forma e del senso dell’umano (concetti, questi, particolarmente vicini a quello di metamorfosi in senso antropologico).

***

Il racconto di Kafka colpisce anzitutto per la sua sconvolgente attualità, oltre che per l’angoscia che lo attraversa in profondità. Tutto si svolge, almeno all’inizio, in un contesto di assoluta normalità: la vita routinaria di Gregor Samsa. Gregor è un commesso viaggiatore, vive con i genitori e con la sorella, sostiene economicamente la famiglia, è inserito in un ordine quotidiano fatto di orari, doveri, responsabilità. Nulla, apparentemente, lascia presagire lo strappo.

E invece, un mattino, Gregor si risveglia trasformato nelle sembianze di un enorme insetto. Il racconto si articola allora in tre movimenti essenziali: dapprima lo smarrimento e il tentativo di continuare a “funzionare” nonostante la metamorfosi; poi il progressivo isolamento, l’incomprensione, la perdita di ogni ruolo; infine l’espulsione silenziosa dalla vita familiare e dal mondo, come se quella presenza fosse diventata un ingombro insopportabile. Ma ciò che più colpisce è che Kafka non spiega nulla. Non c’è una causa, non c’è un motivo, non c’è una giustificazione. La metamorfosi non viene narrata: accade.

Da un punto di vista psicanalitico, questa trasformazione può essere letta come una metafora straziante dell’alienazione, come l’irruzione di un evento disabilitante che squarcia il tempo in un “prima” e in un “dopo”. Ma ridurre la metamorfosi a una spiegazione psicologica sarebbe limitante. Kafka sembra dirci qualcosa di più radicale: Gregor non è colpevole di nulla, non ha scelto nulla, non ha fatto nulla che giustifichi ciò che gli accade. Semplicemente, non è più in grado di svolgere la funzione che lo definiva. Il personaggio che si risveglia scarafaggio è allora l’uomo che sperimenta il dramma del pensionamento, dell’improduttività della vecchiaia; è il disabile, il malato, il diverso, colui che improvvisamente non rientra più nei criteri di utilità che regolano l’ordine sociale. Gregor Samsa non è un caso eccezionale: è ognuno di noi, almeno potenzialmente. È la figura di chi, da un giorno all’altro, smette di essere necessario.

Ed è decisivo notare che questo cambiamento non viene spiegato. Kafka non gli dedica una riga. Non lo tematizza, non lo giustifica, non lo prepara. Succede. Capita. Irrompe sulla scena con un’angosciosa normalità. In questo senso potremmo parlare di una sorta di banalità del male, ma non ancora in senso etico. Qui il male è anzitutto ontologico: riguarda l’essere, il modo in cui l’uomo viene riconosciuto – o smette di esserlo – all’interno di un mondo che lo misura sulla base della sua funzione.

Uno degli elementi più perturbanti della Metamorfosi è che l’alienazione non si manifesta immediatamente come violenza, ma come scarto impercettibile, come lieve disallineamento nella relazione. Il primo impatto della sorella con la nuova condizione di Gregor è già segnato da una frattura decisiva, che Kafka registra con lucidità spietata: «[…] poiché, infatti, non c’era nessuno che capisse lui, a nessuno, neppure alla sorella, passava per la mente che lui potesse capire gli altri…». Gregor comprende, ascolta, coglie sfumature affettive, ma questa possibilità non è più pensabile dagli altri. Qui avviene un primo passaggio ontologico fondamentale: Gregor non è più considerato un soggetto di comprensione. Non gli viene negata solo la parola, ma qualcosa di più radicale: la reciprocità del senso. È ancora presente, ma già escluso dal circuito simbolico della relazione. L’affetto della sorella, quando emerge – «Oggi ha mangiato di gusto» – è ormai ridotto a una forma di cura funzionale, quasi veterinaria, segno che l’umanità non è scomparsa di colpo, ma si è già trasformata in qualcosa di ambiguo, fragile, reversibile.

Questo slittamento risulta ancora più evidente se lo si pone in contrasto con l’identità di Gregor prima della metamorfosi, quando egli era pienamente riconosciuto perché pienamente funzionale. Il passo in cui Kafka descrive la sua ascesa professionale è rivelatore: «[…] i suoi successi professionali s’erano immediatamente convertiti in denaro sonante, deposto sul tavolo di casa davanti ai familiari sbalorditi e felici». L’identità di Gregor non è mai stata amata per se stessa, ma mediata dal risultato, dalla prestazione, dal beneficio concreto che egli produceva. Era il perno della famiglia perché funzionava come perno del sistema economico domestico. Persino il suo sogno più intimo, quello di iscrivere la sorella al conservatorio, passa attraverso il linguaggio del sacrificio produttivo, della pianificazione finanziaria, dell’efficienza. Gregor è già alienato prima della metamorfosi, ma è un’alienazione socialmente premiata, riconosciuta, persino gratificata.

Quando la funzione viene meno, l’alienazione cambia segno e diventa esplicita, dura, disumana. Questo passaggio è magistralmente rappresentato nella scena dello svuotamento della stanza. Qui Kafka introduce uno dei nuclei simbolici più potenti del racconto: lo spazio. La stanza di Gregor non è più ambiente, ma luogo alienato. I mobili non sono semplici oggetti: sono depositi di memoria, di continuità, di passato umano. La madre lo intuisce con lucidità struggente quando dice che togliere i mobili significherebbe dimostrare di aver perso ogni speranza. E Gregor comprende perfettamente: «Non c’era niente da portar via; tutto doveva rimanere com’era». In questo punto la metamorfosi mostra il suo volto più radicale: non è il corpo a essere decisivo, ma la cancellazione del passato umano. Trasformare la stanza in una spelonca significa preparare l’oblio, rendere naturale la dimenticanza di ciò che Gregor è stato come uomo.

Da qui in avanti, la metamorfosi diventa sistemica. Quando Gregor non produce più, la famiglia non ha più tempo né energie per l’affetto. Kafka lo dice senza enfasi, con una sobrietà che è essa stessa crudele: «Chi aveva tempo di badare a Gregor più dello stretto necessario, nella famiglia stanca e spossata dal lavoro quotidiano?». L’economia del tempo sostituisce l’economia dell’amore. Tutti devono produrre ora, e la cura diventa un costo insostenibile. Gregor viene nutrito con indifferenza, la sua stanza diventa deposito di scarti, luogo dell’inservibile. È qui che la metamorfosi kafkiana mostra la sua dimensione più propriamente ontologica: Gregor non è più un essere, ma uno spazio residuale, un contenitore di ciò che non serve.

Il momento della rottura finale avviene quando la sorella pronuncia la parola decisiva: «Dobbiamo far di tutto per liberarcene». Non dice “dobbiamo salvarci”, né “dobbiamo resistere”, ma “liberarcene”. Gregor non è più nominabile come fratello; è diventato un peso, un tormento, un ostacolo alla vita. Ed è significativo che l’argomento decisivo sia ancora una volta funzionale: «Quando si è costretti a un lavoro duro come il nostro, non si può esser sottoposti, stando a casa, a questo eterno tormento». L’essere di Gregor è incompatibile con il funzionamento del sistema familiare. A questo punto la metamorfosi è completa: non è più Gregor a non riconoscersi, sono gli altri a decidere che non lo è mai stato davvero. «La nostra sfortuna è stata proprio di averlo creduto per tanto tempo». Qui Kafka tocca uno dei vertici più alti del suo pensiero: l’identità non viene negata perché Gregor è cambiato, ma perché non serve più che esista.

La conclusione del racconto è forse la parte più disturbante, proprio perché è luminosa. Dopo la morte di Gregor, la vita riprende. Il sole, la campagna, i progetti, le prospettive di carriera, persino la bellezza ritrovata della figlia. Tutto rifiorisce. Non c’è colpa, non c’è lutto, non c’è memoria. La vita continua perché l’elemento disfunzionale è stato rimosso. È qui che la metamorfosi mostra il suo esito ultimo: Gregor non è morto come sacrificio tragico, ma come scarto necessario. La sua eliminazione consente al sistema di ritrovare equilibrio.

In questo senso, la metamorfosi kafkiana non è solo una metafora psicologica o sociale. È una diagnosi ontologica: quando l’identità è interamente fondata sulla funzione, perdere la funzione significa perdere il diritto all’essere. Gregor Samsa non muore perché è diventato insetto; muore perché non è più utile. Ed è per questo che, inquietantemente, Gregor è ognuno di noi, almeno potenzialmente.

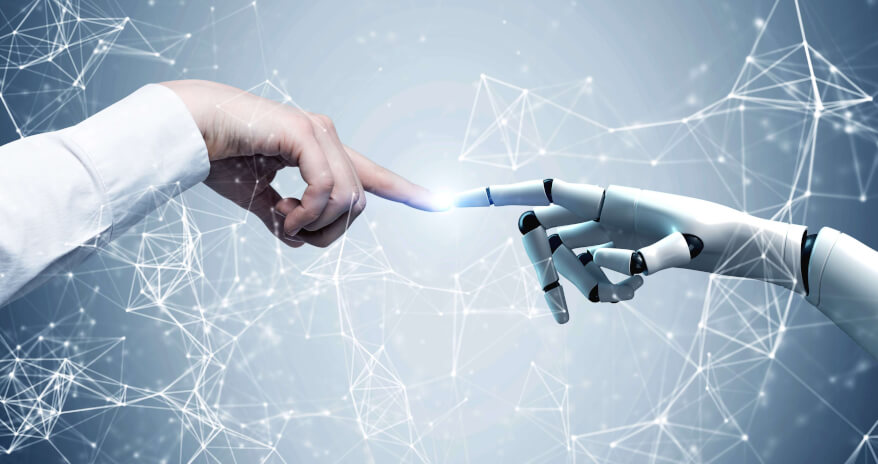

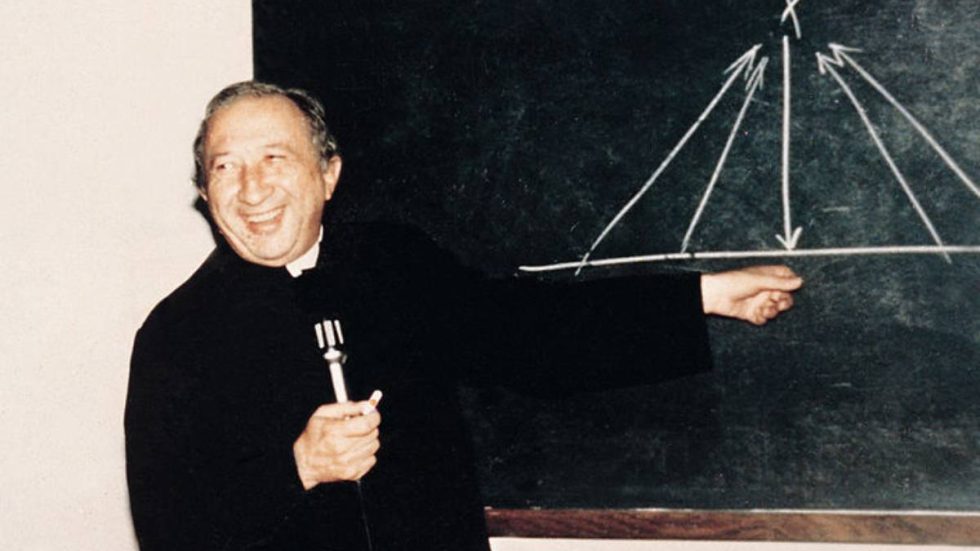

A questo punto il dialogo con Galimberti diventa quasi inevitabile. Perché ciò che Kafka mette in scena in forma narrativa è precisamente uno dei nodi più drammatici del nostro tempo: il fatto che l’identità dell’uomo tenda a coincidere integralmente con la sua funzione sociale e lavorativa. Non con ciò che è, ma con ciò che fa; non con la sua presenza, ma con la sua prestazione. È un dato che Galimberti ha indagato a lungo, mostrando come nell’età della tecnica l’uomo venga riconosciuto solo nella misura in cui è funzionale all’apparato. Quando la funzione si interrompe, l’identità vacilla; quando la funzione cessa, l’identità rischia di dissolversi.

Kafka lo mostra in modo angosciante e insieme surreale già nelle prime pagine del racconto. Dopo la metamorfosi, prima ancora della domanda su che cosa Gregor sia diventato, il vero problema è un altro: la mancata presa di servizio. Non il corpo trasformato, non l’evento inaudito, ma il ritardo al lavoro. È significativo che l’irruzione del mondo esterno nella stanza di Gregor avvenga attraverso la voce del padre e del procuratore: «Gregor,» attaccò ora il padre dalla stanza di sinistra, «è venuto il signor procuratore ad informarsi come mai non sei partito col treno delle cinque…». La metamorfosi è già avvenuta, ma non è ancora pensabile. Ciò che è immediatamente pensabile, invece, è l’assenza dal lavoro, lo scarto dalla funzione, la violazione dell’orario.

La risposta della madre è altrettanto rivelatrice. Nel tentativo di difendere il figlio, ella non parla della sua umanità, dei suoi affetti, della sua fragilità, ma del suo zelo professionale: «Quel ragazzo non ha altro che il lavoro in testa». Gregor viene giustificato non perché è una persona, ma perché è sempre stato un lavoratore esemplare, disciplinato, affidabile. Persino il suo tempo libero viene descritto come una prosecuzione della funzione: leggere orari ferroviari, intagliare una cornice nelle poche ore di tregua. L’identità di Gregor è interamente assorbita dal lavoro, tanto che la madre non riesce a concepirlo se non come ingranaggio virtuoso del meccanismo produttivo.

Qui Kafka coglie con precisione chirurgica ciò che Galimberti chiamerebbe la riduzione dell’uomo a funzione. Gregor è uomo finché lavora; quando non lavora, deve essere spiegato, giustificato, scusato. E quando non è più spiegabile in termini di funzionalità, diventa impensabile. La metamorfosi, allora, non è solo l’assurdo risveglio in un corpo altro, ma la rivelazione improvvisa di una verità che era già all’opera: Gregor era riconosciuto non per ciò che era, ma per ciò che produceva. In questa luce, la scena del procuratore acquista un valore quasi profetico. L’apparato non tollera l’inceppo, non conosce l’eccezione, non contempla la fragilità. L’indisposizione è accettabile solo se temporanea, solo se non intacca il funzionamento complessivo. Quando invece l’interruzione si prolunga, quando il soggetto non è più reintegrabile nel circuito della prestazione, allora l’apparato si ritrae, e con esso il riconoscimento umano.

È esattamente questo il punto su cui Galimberti insiste: nell’età della tecnica non è l’uomo a servirsi degli strumenti, ma gli strumenti a definire l’uomo. Chi non produce non è semplicemente inutile; è invisibile, ingombrante, di troppo. Kafka non moralizza questa condizione, non la denuncia esplicitamente: la mette in scena con una semplicità spietata. E proprio per questo la sua Metamorfosi continua a parlarci con una forza intatta, perché ci costringe a riconoscere quanto facilmente l’identità possa essere revocata quando viene meno la funzione.

A questo punto il racconto kafkiano consente di essere interrogato in profondità alla luce delle riflessioni di Umberto Galimberti sull’età della tecnica. Ciò che Kafka mette in scena in forma narrativa non è un evento eccezionale, ma la manifestazione estrema di una logica già all’opera nella vita ordinaria di Gregor Samsa. La metamorfosi non inaugura l’alienazione: la rende visibile.

Galimberti individua due processi fondamentali che strutturano l’identità dell’uomo nel mondo tecnico: la personificazione e la reificazione. È essenziale chiarire che questi due processi non si succedono nel tempo, né rappresentano due fasi distinte. Essi operano insieme, simultaneamente, e si sostengono a vicenda. L’uomo viene riconosciuto come persona solo nella misura in cui interpreta correttamente una funzione; e proprio per questo, nello stesso gesto, viene ridotto a cosa, a elemento dell’apparato, il cui valore è misurato in termini di utilità ed efficienza.

Gregor Samsa è già pienamente inscritto in questa logica prima della metamorfosi. Egli è personificato perché incarna in modo esemplare il ruolo che gli è stato assegnato: commesso viaggiatore instancabile, fonte di reddito stabile, perno economico della famiglia. La sua identità non coincide con ciò che è, ma con ciò che fa. La maschera del ruolo vale più della sua autenticità personale. I suoi desideri, le sue aspirazioni, persino il progetto di sostenere la sorella nel suo talento musicale, acquistano significato solo perché sono resi possibili dalla sua capacità di produrre. Gregor è persona in quanto funziona.

Ma proprio per questo, egli è già anche reificato. Il suo tempo è contabilizzato, la sua energia convertita in denaro, il suo corpo piegato alle esigenze dell’apparato lavorativo. La reificazione non comincia quando Gregor si sveglia insetto; è già pienamente operante quando egli è ancora efficiente, produttivo, affidabile. È una reificazione accettata, normalizzata, persino valorizzata, ma non per questo meno radicale. Gregor vale perché serve, ed è misurato da ciò che rende.

Kafka rende questa struttura evidente fin dalle prime battute del racconto, quando, dopo la metamorfosi, il problema immediatamente percepito non è la trasformazione del corpo, ma la mancata presa di servizio. È il procuratore che bussa alla porta, è il treno delle cinque che non è stato preso, è l’orario violato che genera allarme. La metamorfosi è già avvenuta, ma non è ancora pensabile; ciò che è immediatamente pensabile, invece, è l’interruzione della funzione. Persino la madre, nel tentativo di difendere il figlio, non richiama la sua umanità, ma la sua dedizione al lavoro, il suo zelo, la sua affidabilità. Gregor viene giustificato non perché è una persona, ma perché è sempre stato un lavoratore esemplare.

È qui che la metamorfosi assume il suo significato più profondo. Ciò che accade dopo non è l’inizio della reificazione, ma la perdita anche di quella residua importanza che Gregor, pur già personificato e reificato, continuava ad avere all’interno del sistema. Finché funzionava, egli era necessario; quando smette di funzionare, diventa superfluo. Non essendo più utile, non essendo più un funzionario dell’apparato, egli non ritorna a una presunta autenticità originaria: cade fuori dal campo del senso. Da questo momento in poi, Gregor non è più nemmeno una cosa utile, ma una cosa inutile. Non più ingranaggio, ma peso; non più funzione, ma intralcio; non più parte del sistema, ma appendice sterile. La sua stanza diventa deposito di scarti, il suo corpo un ingombro, la sua presenza un problema da risolvere. La famiglia non lo abbandona per crudeltà, ma per coerenza sistemica: deve produrre, deve reggere, deve continuare a funzionare.

In questo senso, la metamorfosi kafkiana non è soltanto una metafora della malattia, della disabilità o della vecchiaia, ma una diagnosi ontologica del nostro tempo. Essa mostra che, quando l’identità coincide interamente con la funzione, la perdita della funzione non è una crisi contingente, ma una catastrofe dell’essere. Gregor Samsa non muore perché è diventato insetto; muore perché non è più necessario. Ed è proprio per questo che la sua vicenda non ci appare lontana o irreale, ma terribilmente prossima: perché rivela una possibilità strutturale che riguarda, almeno potenzialmente, ciascuno di noi.

Ben diverso, invece, è il modo in cui il concetto di metamorfosi viene pensato e narrato da Pirandello. Anche in Uno, nessuno e centomila si avverte un’angoscia profonda, e anche qui la metamorfosi è tutt’altro che rassicurante. Il messaggio che ne scaturisce è anzi forse altrettanto inquietante di quello kafkiano, ma di segno radicalmente diverso, e per questo non meno profondo.

In Pirandello la metamorfosi non racconta il destino a cui l’uomo improduttivo è condannato in un mondo regolato dall’apparato tecnico. Non è il venir meno della funzione a produrre la crisi, né l’esclusione sociale a determinare la trasformazione. Qui la metamorfosi riguarda l’identità in quanto tale, e si consuma interamente sul piano della coscienza. È un processo eminentemente psicologico, interiore, e quindi, in senso forte, psicanalitico: non perché Pirandello applichi una teoria, ma perché mette in scena la destabilizzazione radicale dell’io.

La metamorfosi pirandelliana inizia nel momento in cui il soggetto acquisisce una consapevolezza tagliente e pericolosa – forse dolorosa, ma necessaria – e cioè che l’identità non è stabile, non è uniforme, non è mai perfettamente coincidente con se stessa. L’io non è uno, non è identico a sé nel tempo, non è coerente in ogni situazione. Dipende dallo sguardo degli altri, dalle relazioni, dai contesti, dalle fasi della vita, dai ruoli che di volta in volta siamo chiamati a interpretare. E proprio per questo, nel momento in cui questa consapevolezza emerge, il processo di autocoscienza entra in una crisi profonda e, per certi versi, irresolubile.

Vitangelo Moscarda non parte da un grande evento traumatico, ma da un dettaglio minimo, quasi insignificante: la pendenza del suo naso, a cui non aveva mai prestato attenzione. E tuttavia è proprio questo dettaglio a innescare una reazione a catena devastante. Se l’immagine che ho di me non coincide con quella che gli altri hanno di me, chi sono io davvero? Da questa domanda prende avvio una metamorfosi che non aggiunge una nuova forma, ma le consuma tutte.

Ed è qui il punto decisivo: la metamorfosi pirandelliana è, in senso etimologico, una metamorfosi che alla fine finisce per negare se stessa. Non conduce a una nuova forma dell’io, quindi ad una nuova forma (come pure l’etimologia della parola metamorfosi lascerebbe intedere) ma mette radicalmente in questione l’idea stessa di forma. L’identità non si trasforma in qualcos’altro, ma si dissolve nella molteplicità delle immagini che la riflettono. Alla fine del percorso non c’è un io più autentico, ma la scoperta che l’unità dell’io era un’illusione necessaria, una costruzione fragile, continuamente esposta allo sguardo altrui. Se in Kafka la metamorfosi mostra che l’identità può essere revocata dall’esterno, quando viene meno la funzione, in Pirandello essa mostra che l’identità è instabile dall’interno, perché non possiede mai un centro definitivo. È una metamorfosi senza approdo, che non conduce a una nuova forma dell’essere, ma alla consapevolezza vertiginosa che nessuna forma può pretendere di essere definitiva.

Vitangelo Moscarda, a differenza di Gregor Samsa, non è escluso dal mondo perché ha smesso di funzionare. Egli è perfettamente inserito nella sua comunità, vive nella “nobile città di Richieri”, eredita una banca, gode di una posizione sociale riconosciuta. E tuttavia avverte con crescente lucidità che quell’identità che gli viene attribuita non gli appartiene. Sa che i concittadini lo considerano, in fondo, un usuraio, esattamente come consideravano suo padre, fondatore, insieme ai due soci Firbo e Quantorzo, di quel “banco” che egli ora possiede. L’immagine che il mondo gli restituisce è compatta, coerente, socialmente stabile. Ed è proprio per questo che diventa insopportabile.

Moscarda comprende che l’identità non è mai ciò che crediamo di essere, ma ciò che gli altri vedono, interpretano, fissano. E decide allora di intraprendere una vera e propria guerra contro se stesso, una guerra che Pirandello chiama senza ambiguità “distruzione di un Moscarda”. Non si tratta di migliorarsi, né di correggere un’immagine sbagliata, ma di demolire tutte le forme in cui l’io si è irrigidito. Vuole distruggere lo sciocco Gengè tanto caro alla moglie Dida; distruggere la società bancaria condivisa con Firbo e Quantorzo; affrancarsi da quelle che chiama “tutte le rabbie” del mondo – l’eros, la violenza, il denaro – anche a costo della propria rovina. Il primo strappo avviene nello spazio domestico, durante una violenta lite in salotto con Dida e Quantorzo. Dida esce di scena per sempre, e con lei scompare il “burattino” Gengè, quella maschera coniugale che Moscarda sente come una caricatura di sé. Segue la visita del suocero, preoccupato per il destino della figlia dopo la liquidazione della banca: ancora una volta, ciò che emerge è l’incapacità del mondo di comprendere un gesto che non obbedisce alla logica dell’interesse o della conservazione.

La distruzione continua poi contro Firbo e Quantorzo per liberarsi della maschera di “usuraio” che lo inchioda allo sguardo altrui. Tuttavia, ogni gesto, una volta compiuto, viene immediatamente riassorbito in nuove interpretazioni, in nuove immagini, in nuove maschere.

È qui che la metamorfosi pirandelliana mostra il suo tratto più radicale. Moscarda scopre che non è possibile distruggere un’immagine senza generarne subito un’altra. L’io non può sottrarsi allo sguardo degli altri finché resta all’interno del mondo sociale. L’unica via possibile diventa allora l’abbandono ultimativo e definitivo della forma stessa dell’identità. Il romanzo, significativamente, non “conclude”. L’ultimo capitolo si intitola Non conclude. Moscarda vive ormai lontano da tutto, in un ospizio di mendicità edificato da lui stesso con il denaro ricavato dalla liquidazione della banca, e donato a poveri e sperduti come lui. La sua nuova vita appare quasi angelica e sembra animato da un unico desiderio, quello di darsi interamente, senza più possedere nulla, nemmeno se stesso. Ed è qui che Pirandello consegna alcune delle pagine più alte e vertiginose della letteratura del Novecento: «E tutto, attimo per attimo, è com’è, che s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non vedere più nulla fermarsi nella sua apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni». L’identità, qui, non si trasforma: si dissolve. Non c’è più una forma da abitare, né una maschera da indossare. Ogni tentativo del pensiero di ricostruire un io stabile viene respinto. Vivere significa rinascere continuamente, sottrarsi alla fissazione, impedire che l’io torni a irrigidirsi. E infine: «La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle campane… Io non l’ho più questo bisogno, perché muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori.»

Qui la metamorfosi pirandelliana raggiunge il suo esito estremo. Non c’è più bisogno di pregare, di pensare la morte, di costruire un senso che tenga insieme l’io. Moscarda muore a se stesso in ogni istante, e proprio per questo vive. Non più come soggetto compatto, non più come identità riconoscibile, ma come pura presenza consapevolmente e volutamente dispersa nel mondo.

Se Kafka mostrava il rischio di un’identità revocata dall’esterno, Pirandello mostra il rischio – o forse la possibilità – di un’identità abbandonata dall’interno. Due metamorfosi diverse, entrambe inquietanti, entrambe radicali. In una, l’uomo perde se stesso perché non serve più; nell’altra, perché scopre che non è mai stato uno. Ed è forse in questa tensione che il concetto di metamorfosi continua a interrogarci, oggi, con una forza intatta.

Francesco Luigi Gallo

Dottore di ricerca in filosofia