Chiesa

Mons. Savino alla Settimana liturgica parla di pace

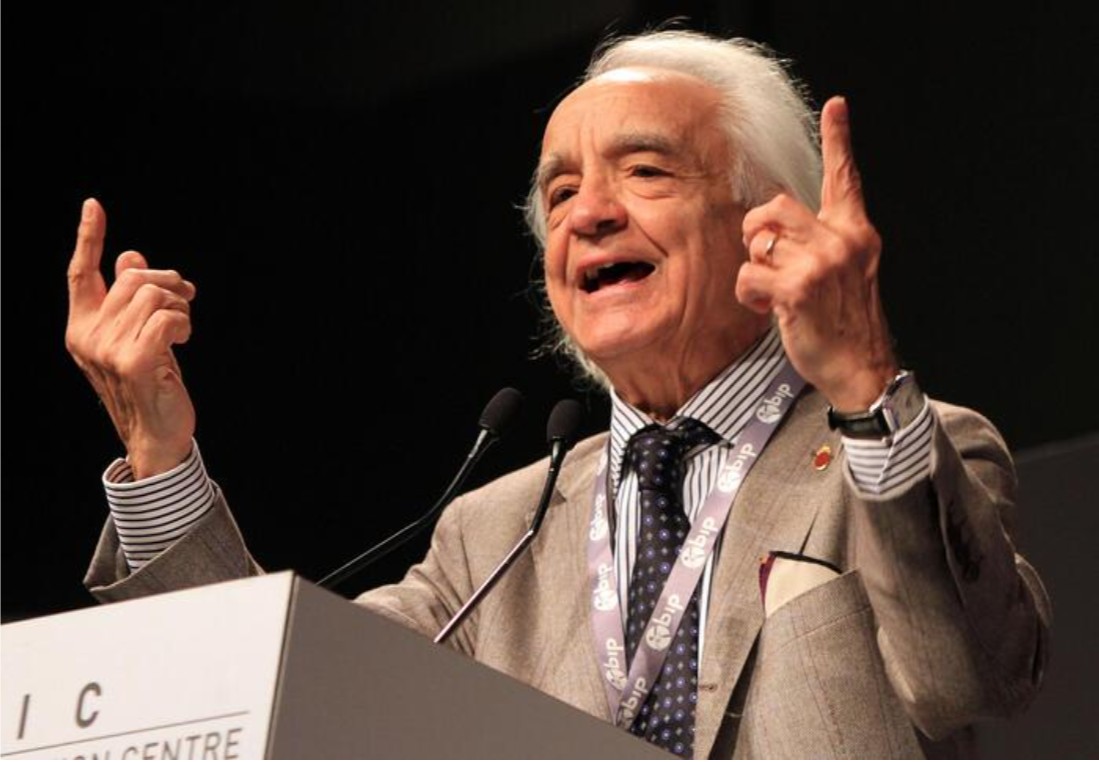

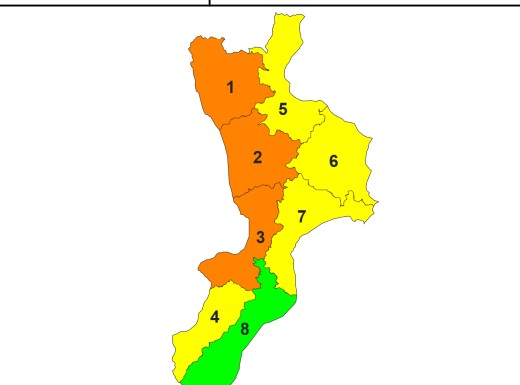

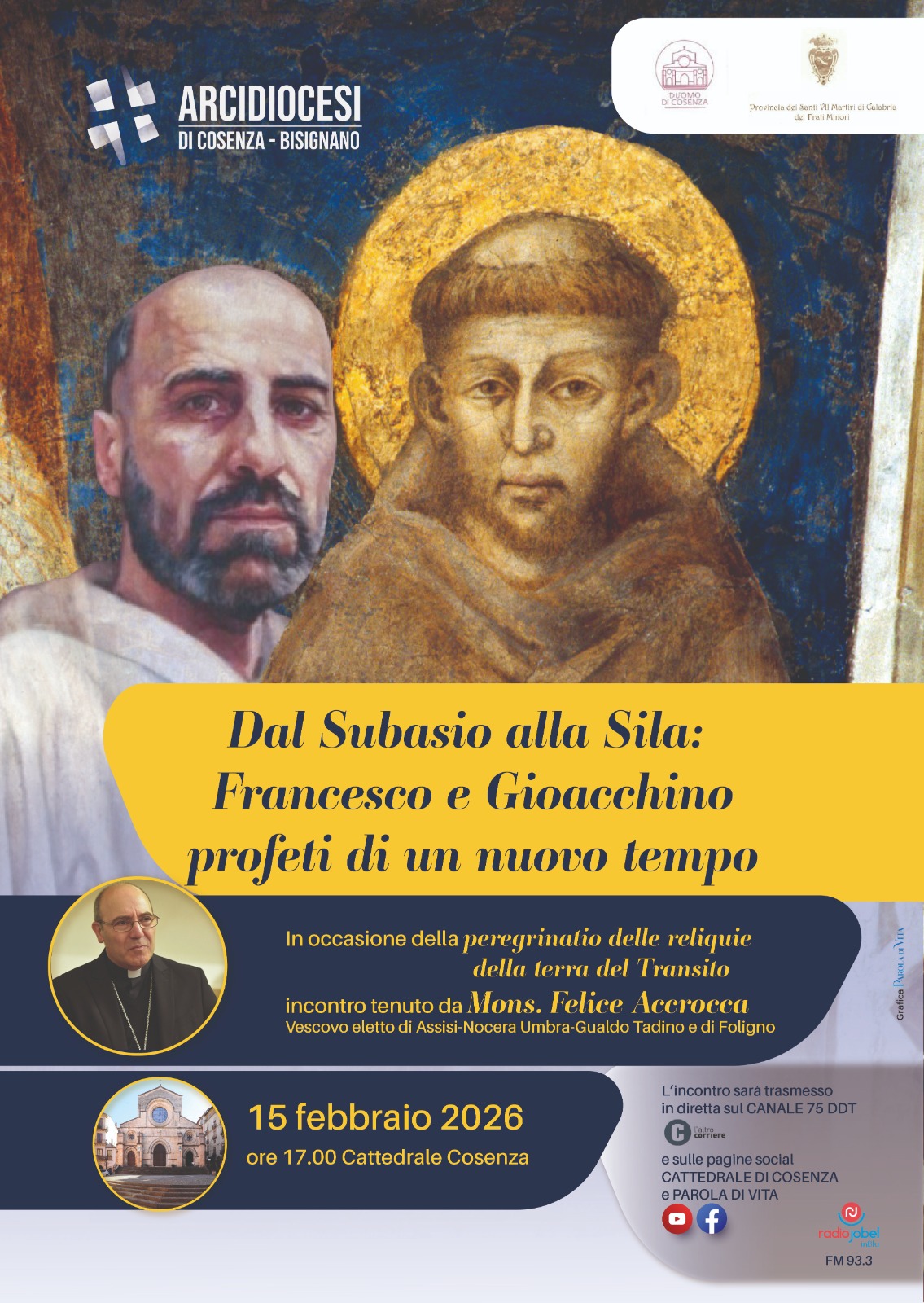

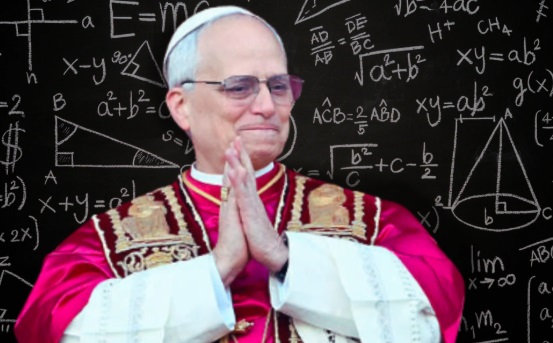

La 75ª Settimana liturgica nazionale è approdata a Napoli, portando nella città partenopea teologi, pastori e operatori pastorali da tutta Italia. Non solo un appuntamento di studio, ma un laboratorio di idee su come la liturgia possa parlare oggi alle comunità e intrecciarsi con la vita concreta delle persone. Tra i relatori di questa edizione vi è mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana per l’area Sud. Pastore attento alle dinamiche sociali e culturali del Mezzogiorno, mons. Savino porta la sua esperienza e la sua voce all’interno di un percorso che intende rinnovare il rapporto tra liturgia, comunità e territorio.

Eccellenza, qual è il messaggio di speranza che desidera consegnare oggi alla Chiesa e alla società?

Io sono figlio spirituale di un grande testimone, il venerabile don Tonino Bello. Ho avuto la grazia di vivere con lui per circa sette anni e oggi, nella mia relazione, lo citerò perché proprio sul tema della speranza ha detto parole profetiche e coraggiose. Don Tonino ci ricordava che, anche nel tempo della notte, dobbiamo saper intravedere l’aurora. E parlava di una vera e propria “organizzazione della speranza”.Se non si organizza la speranza, essa rischia di diventare un semplice anestetico della coscienza, un addomesticamento del cuore pensante.

Come si organizza allora la speranza?

Con le scelte quotidiane, piccole e grandi: contrastando le disuguaglianze sociali ed economiche, lavorando per una società più giusta, vivendo nella Chiesa la bellezza di essere tutti popolo di Dio a partire dal Battesimo. Non dimentichiamo che la speranza diventa credibile solo quando ci riconosciamo fratelli e sorelle, capaci di vivere la “convivialità delle differenze”. La diversità non è un ostacolo, ma una risorsa. Un Padre della Chiesa poco conosciuto, sant’Isidoro di Siviglia, ci ricorda che la parola spes (speranza) in latino, se privata della “s”, diventa pes, cioè “piede”.

La speranza, allora, si rende concreta solo se cammina sulle nostre gambe.

Ecco, il mio augurio è che anche voi, uomini e donne della comunicazione, possiate far “camminare” la speranza, restando sempre fedeli alla verità, senza mai svendere la coscienza né la vostra professionalità.

Siamo a Napoli, una città splendida ma attraversata da contraddizioni. Quale messaggio di speranza consegna a questa realtà?

Non lo dico per circostanza, ma lo ripeto da sempre: per me Napoli è la città più bella del mondo. È una città dal patrimonio umano, culturale e spirituale straordinario, ma segnata da ferite profonde, legate anche a dinamiche storiche e a quelle alleanze oscure tra poteri forti e poteri occulti che hanno spesso schiavizzato questa terra. Eppure,

io sono convinto che Napoli può rinascere.

Lo dico con affetto e stima sincera verso il cardinale, don Mimmo Battaglia: insieme, con coraggio e determinazione, questa Chiesa e questa città possono riscattare le zone d’ombra che ancora permangono.

Com’è possibile concretamente tale riscatto?

Il riscatto passa attraverso due principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, tanto cari a Leone XIII: la sussidiarietà orizzontale e la sussidiarietà verticale.Quella orizzontale significa collaborazione, coordinamento, armonia tra tutte le realtà sociali ed ecclesiali del territorio. Quella verticale indica invece la capacità di dialogare con le istituzioni “a schiena dritta”, non da sudditi, ma da cittadini responsabili e credenti adulti. Se Napoli saprà applicare questi due principi – sinergia dal basso e dialogo leale dall’alto – sono certo che il suo futuro sarà luminoso. Napoli è città di pace, città di mare, città di accoglienza: qui pulsa un’energia che può diventare profezia per tutta l’Italia.

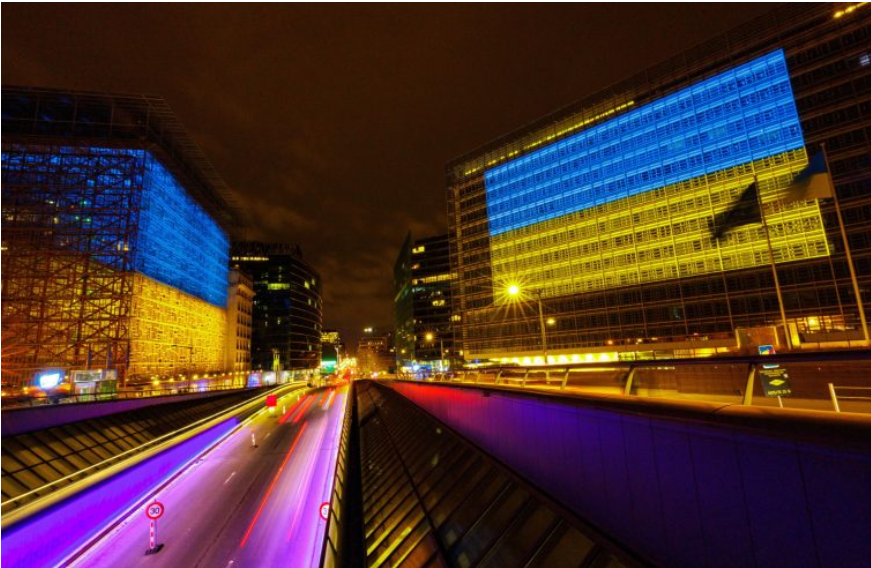

Qualche giorno fa siamo stati invitati a suonare le campane per la pace. Ma di fronte al moltiplicarsi delle guerre – dall’Ucraina al Medio Oriente, fino al Myanmar e al Sud Sudan – cosa può fare una comunità credente?

La realtà oggi è talmente drammatica da superare ogni parola. Io stesso, tre mesi dopo l’inizio del conflitto, sono stato in Ucraina, a Odessa e a Mykolaïv. Ho vissuto due ore in un bunker mentre piovevano missili: una realtà devastante, che oggi è persino peggiorata. E la stessa tragedia si consuma a Gaza, dove la fame è usata come strumento di guerra. Pensate: 62.000 morti, in gran parte civili e bambini. Quando la realtà è così dura, dice Papa Francesco, bisogna essere creativi. Per questo io sogno una interposizione stabile di uomini e donne di pace, credenti e non credenti, che vivano nei territori più martoriati come segno concreto di fraternità universale. Vedo segni incoraggianti: in Israele, per esempio, a Tel Aviv, cresce un’opposizione civile non violenta, che io chiamerei “opposizione delle beatitudini”. Un milione di persone si sono radunate per dire basta alla violenza. Io credo profondamente – riprendendo Gramsci – che, pur nel “pessimismo della ragione”, dobbiamo coltivare “l’ottimismo della volontà”. La guerra ha preso il posto della politica e della diplomazia: questo è il dramma del nostro tempo, è la morte della politica. E anche l’Europa, a cui sono legato da autentico spirito europeista, oggi appare troppo timida, lenta, spesso assente. Ma come uomo di fede continuo a credere che sia possibile.La guerra è follia, eppure se sapremo dar vita a un popolo delle beatitudini, a un popolo della mitezza e del dialogo, potremo ancora invertire la rotta.

- Agensir