Scienza

I riposini brevi aiutano il cervello

Uno studio recente condotto da ricercatori dell’UCL e dell’Università della Repubblica in Uruguay ha evidenziato che brevi sonnellini durante il giorno possono contribuire alla salute cerebrale con l’avanzare dell’età. Analizzando i dati genetici e le abitudini di oltre 35.000 individui, tra i 40 e i 69 anni, è emerso che chi ha una predisposizione genetica al pisolino presenta un volume cerebrale leggermente maggiore, quindi un minore rischio nel declino cognitivo e malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Tuttavia, i benefici sono legati a pisolini brevi (massimo 30 minuti) e collocati in fasce orarie che non interferiscono con il sonno notturno. Ne parliamo con la dottoressa Paola Elisa Scarpino, responsabile dell’Ambulatorio di Medicina del Sonno del distretto sanitario Cosenza-Savuto ASP Cosenza, accreditato da settembre 2024 dalla società scientifica AIMS (Associazione Italiana Medicina del Sonno) come primo Ambulatorio dei DISTURBI RESPIRATORI DURANTE IL SONNO (DRS) NEL PAZIENTE ADULTO (in ottemperanza al D.C.A. della Regione Calabria n° 162 del 18 novembre 2022).

A suo avviso, la pennichella è un’abitudine che può essere assecondata? Il nostro sistema sonno-veglia è regolato da diversi meccanismi, tra cui il processo omeostatico e quello circadiano. Quest’ultimo segue una curva sinusoidale, con un picco di sonnolenza nelle ore notturne e un secondo fisiologico calo nelle ore postprandiali, tra le 12:00 e le 16:00. In questa fascia oraria si manifesta una sonnolenza fisiologica, detta sonnolenza diurna transitoria, che rende naturale l’inclinazione al pisolino pomeridiano. Studi come quello condotto nel Regno Unito dimostrano che chi ha una predisposizione genetica a schiacciare un pisolino presenta una protezione neurologica maggiore. Questo effetto benefico si spiega con l’attività del sistema glinfatico, responsabile della rimozione delle scorie infiammatorie accumulate durante la veglia.

Quali sono i disturbi del sonno più comuni che ha sinora riscontrato nel corso dell’attività ambulatoriale? I disturbi più frequenti sono l’insonnia, che ha un’elevata prevalenza nella popolazione generale, e i disturbi respiratori sonno-correlati, noti come OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno). Tuttavia, preferisco non limitarmi a questa definizione, poiché le patologie respiratorie del sonno sono molteplici e richiedono un’approfondita diagnosi differenziale per personalizzare il trattamento sul singolo paziente.

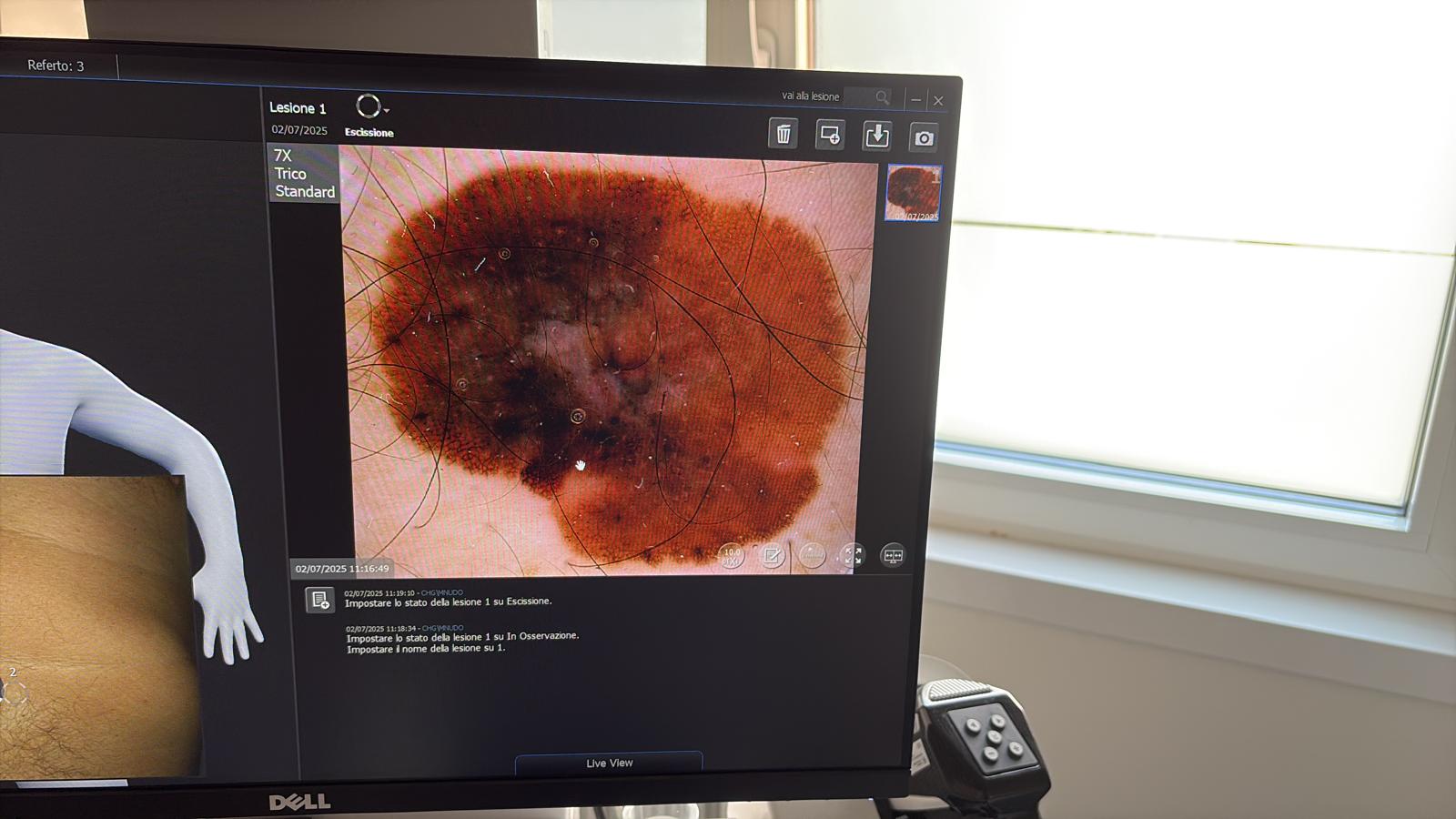

Quali sintomi dovrebbero motivare un paziente a rivolgersi a un Ambulatorio del Sonno? Tra i sintomi più riferiti vi è la roncopatia, ovvero il russamento, che da solo non è necessariamente indicativo di apnee notturne. Esistono pazienti con sindrome delle apnee ostruttive che non russano affatto. È quindi essenziale effettuare diagnosi differenziali accurate, poiché le apnee notturne possono derivare da meccanismi fisiopatologici diversi dall’ostruzione delle alte vie aeree. Le apnee si definiscono come interruzioni del respiro durante il sonno della durata minima di 10 secondi, e possono avere importanti conseguenze sistemiche.

A chi consigliare una polisonnografia? La polisonnografia va indicata nei soggetti che riferiscono sintomi notturni (come pause respiratorie, russamento, movimenti anomali durante il sonno) o disturbi diurni (eccessiva sonnolenza, cefalee mattutine, difficoltà cognitive). È fondamentale raccogliere una buona anamnesi per cogliere segnali indiretti che spesso i pazienti sottovalutano o attribuiscono ad altre cause.

Che tipologie di trattamenti vengono offerte a quanti soffrono di insonnia cronica? L’insonnia cronica è una condizione molto diffusa e impatta profondamente sulla qualità della vita, con implicazioni cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative. Le linee guida europee del 2023 indicano come gold standard la terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia (CBT-I). Tuttavia, in Italia è poco accessibile, poiché offerta solo in pochi centri. La farmacoterapia resta un’opzione, soprattutto a breve termine: si usano ipnotici benzodiazepinici, efficaci ma con potenziali effetti collaterali, specialmente negli anziani. Una novità sono i DORA (Dual Orexin Receptor Antagonists), farmaci che inibiscono selettivamente il sistema orexinergico, cioè il sistema della veglia, senza deprimere il sistema GABAergico come le benzodiazepine. Sono farmaci sicuri e con minori effetti collaterali, anche alla sospensione.

Quali sono le ore di sonno maggiormente indicate per uomini e donne? Le esigenze di sonno variano: ci sono “dormitori lunghi” e “dormitori brevi”. Tuttavia, gli studi clinici convergono sull’importanza di dormire circa 7 ore per notte, sia per gli uomini che per le donne. Dormire meno o più di 7 ore è stato associato a un aumento del rischio cardiovascolare, metabolico e neurodegenerativo.

Colazione da re, pranzo da principe, cena da povero”: quanto incide l’alimentazione sulla qualità del sonno? Una cena leggera favorisce un miglior riposo, anche per ragioni meccaniche: uno stomaco vuoto migliora la funzione respiratoria, in particolare nei soggetti sovrappeso o obesi. È consigliabile evitare alcolici la sera, poiché rilassano eccessivamente la muscolatura faringea, aumentando il rischio di collasso delle alte vie aeree e quindi di apnee notturne.

Quali sono le sfide principali nella promozione di una corretta cultura del sonno? La maggiore sfida è far comprendere che il sonno è una funzione biologica fondamentale, al pari della pressione arteriosa o della glicemia. La nostra epoca è segnata da una cattiva igiene del sonno, dovuta a ritmi frenetici e all’uso eccessivo di dispositivi elettronici, soprattutto nelle ore serali. Nei più giovani, l’utilizzo notturno di smartphone e videogiochi favorisce l’insorgenza dell’insonnia. Ricordiamo che non basta dormire male di notte per parlare di insonnia: la diagnosi richiede anche una compromissione funzionale diurna. Serve quindi una presa di coscienza collettiva, soprattutto nei più giovani, dell’importanza del sonno per la salute globale.