Attualità

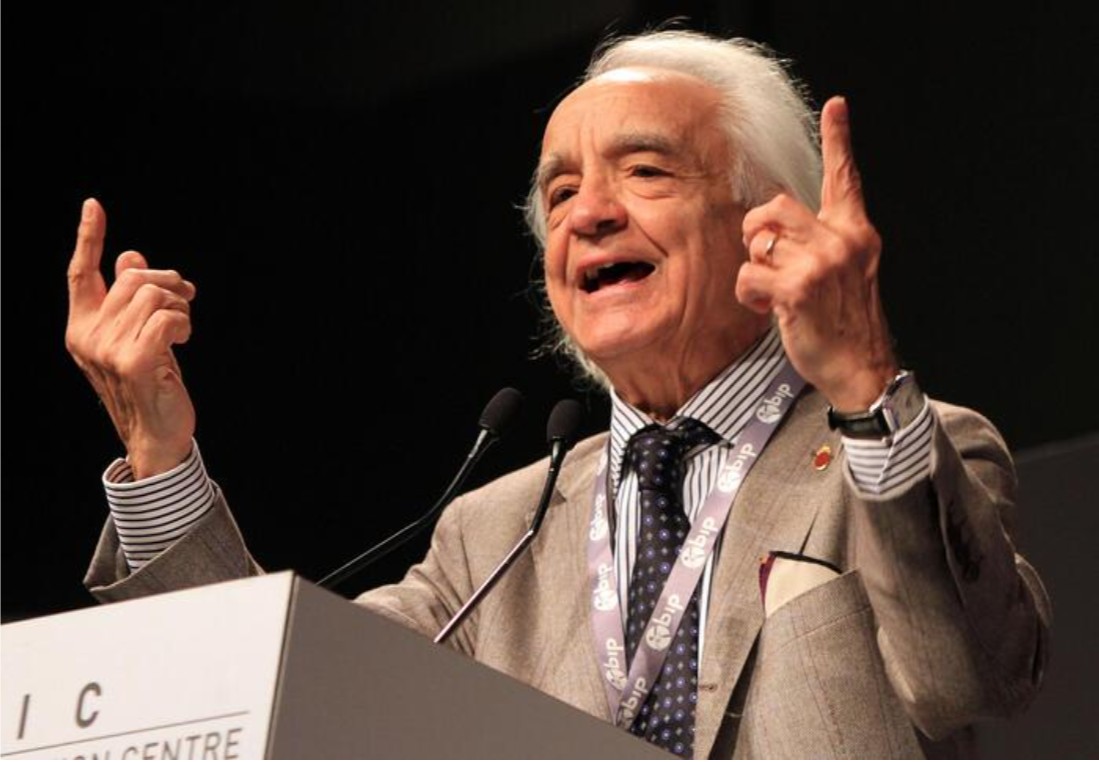

Gratitudine e dolore per la libertà. A Parola di Vita l’intervista a Giuliana Sgrena

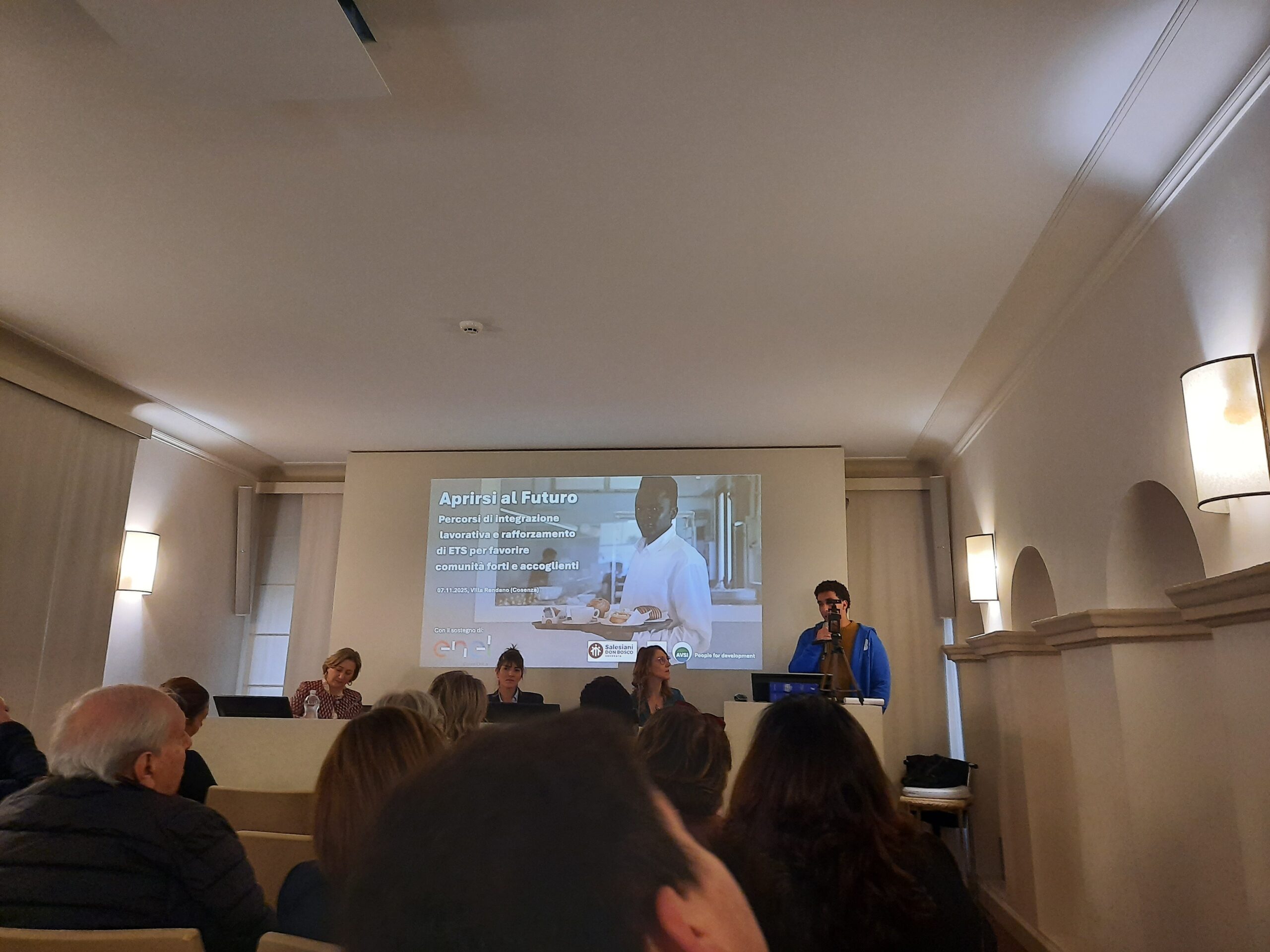

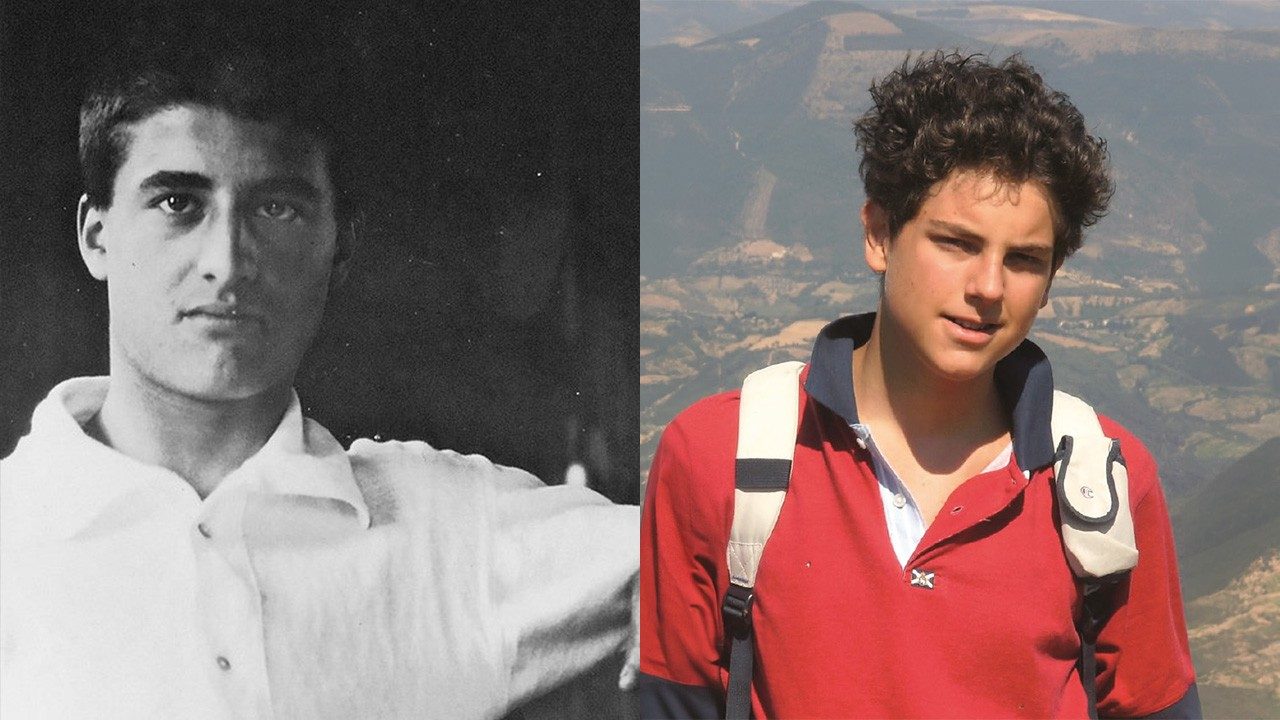

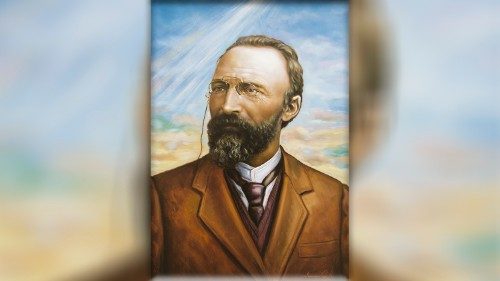

Intitolata a Nicola Calipari la Sala Conferenze della Questura di Cosenza

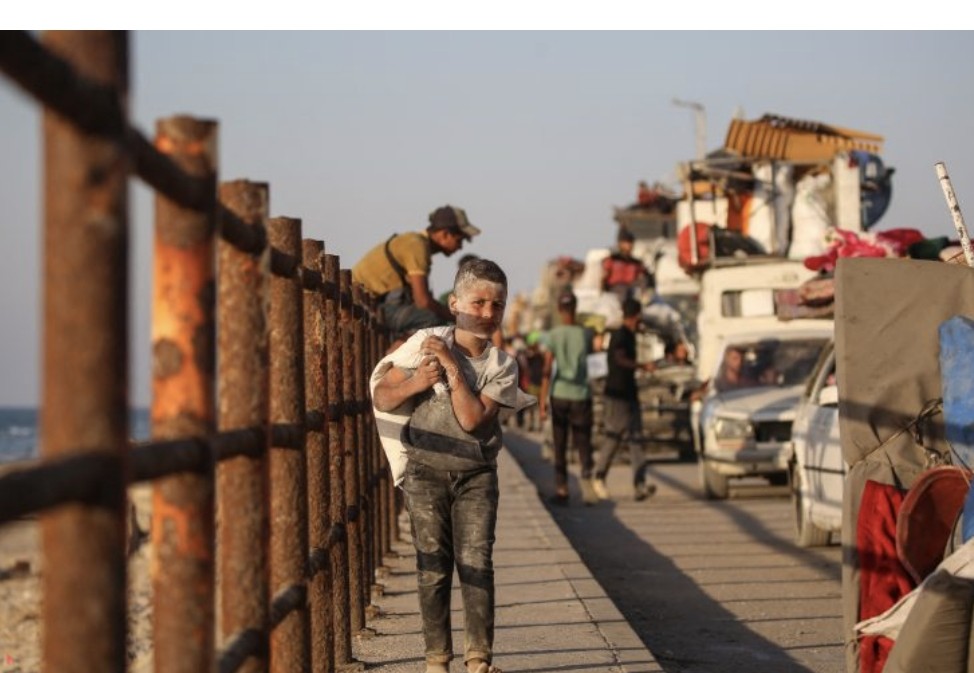

In occasione del ventesimo anniversario dalla morte di Nicola Calipari, Dirigente Superiore della Polizia di Stato e Medaglia d’Oro al Valor Militare, la Questura di Cosenza ha intitolato a suo nome, lo scorso mercoledì, la Sala Conferenze. L’evento, promosso dalla Questura, ha rappresentato un momento di commemorazione e omaggio alla sua memoria. Nicola Calipari venne sparato a bordo di una Toyota Corolla grigia, vittima di un assalto armato da parte del “fuoco amico”, mentre portava in salvo la giornalista Giuliana Sgrena, prigioniera di un gruppo armato della resistenza irachena. Era il 4 marzo 2005. Perse la vita portando a termine l’operazione con l’agente Andrea Carpani, sopravvissuto all’assalto, a bordo sul lato conducente dell’auto che da lì a poco li avrebbe condotti all’aeroporto e poi in Italia. Di seguito, l’intervista rilasciata a PdV da Giuliana Sgrena, giornalista de Il Manifesto e scrittrice.

Quali le emozioni ed i pensieri nel ricordare quei momenti? Quando pensavamo che la questione fosse risolta e ci stavamo avvicinando all’aeroporto, ero sotto shock. Nel momento in cui stavo realizzando di essere libera, gli americani ci hanno sparato addosso. Non conoscevo Nicola Calipari, né nessuno dei servizi segreti. Ma da subito mi ha trasmesso un senso di grande affidabilità. Lui mi ha buttato giù tra i due sedili, coprendomi col suo corpo. Quando non ho più sentito la sua voce, ho capito che era successo qualcosa di grave. Quello è stato per me il momento più pesante e pieno di ricordi perché sentire una per sona che ti muore addosso è una sensazione che non potrai mai dimenticare in tutta la vita. Non ho mai potuto essere felice della mia liberazione, perché quel giorno segna la sua morte. Sono ricordi che trovano rinnovo nei vari anniversari come la ricorrenza del mese della mia prigionia; quest’anno è maggiormente sollecitato dalle varie interviste e dal film. È per me un momento drammatico nel quale rivivo la storia di quel mese e la fine di quel mese. Quest’anno è particolarmente dura per questo motivo ma continuerò a dare la mia testimonianza come ho sempre fatto in tutti questi anni.

Uno dei suoi sequestratori le rivolse una frase che fece presentire la possibilità della tragedia. Dopo la trattativa mi dissero che mi avrebbero liberata ma che avrebbero avuto problemi per il trasferimento, perché il territorio era presidiato da truppe americane. Poi, prima della liberazione, mi dissero che non dovevo essere riconosciuta, altrimenti sarebbe scoppiato uno scontro a fuoco. Mi fecero intendere che la macchina fosse imbottita di esplosivo e mi dissero di aver promesso alla mia famiglia di farmi arrivare sana e salva in Italia, ma che gli americani non volevano che tornassi viva. All’inizio non diedi a quella frase molta importanza, ma dopo l’accaduto ho cominciato a riflettere su quanto era successo.

Il film trasmette bene la percezione lenta del tempo trascorso durante la prigionia. Assolutamente. Stavo sempre in una stanza buia. Vedevo se era giorno o notte solo quando andavo in bagno, attraverso una piccola finestra. Mi avevano tolto tutto, anche l’orologio. Seguivo il tempo tramite i richiami del Muezzin. Per contare i giorni, facevo dei nodi sulla frangia della mia sciarpa. Non potevo fare nulla: né leggere, né scrivere. La tortura psicologica è stata devastante. Non ho mai temuto violenze fisiche, ma la mancanza di riferimenti è stata de stabilizzante.

Cosa le ha dato forza in quei giorni? Ho pensato molto a quello che mi era successo, al mio lavoro. Nonostante tutto non ho mai messo in discussione il mio modo di lavorare. Cercavo le notizie in prima persona non affidandomi ad altri che potessero recuperarle per me, come avveniva per altri. In quel periodo i giornalisti non uscivano dall’albergo, un po’ per paura, un po’ perché gli editori evitavano di farli rischiare. Ecco, io questo non l’ho mai fatto, ma penso sia stato un bene perché è stata una grande scuola di giornalismo. Di questo ero convinta ed ho continuato a farlo, anche dopo quando ho ricominciato a lavorare. Questa convinzione mi ha sempre sostenuta. Ho seguito molte guerre per il giornale: la Somalia, poi l’Algeria, l’Afghanistan. Il mio lavoro ha sempre comportato dei rischi, ma ho sempre adottato delle misure per evitare che succedesse qualcosa, anche nelle situazioni più pericolose. Ciononostante ne ho sempre parlato perché penso che raccontarle sia il modo migliore per cercare di evitarle o perlomeno far capire all’opinione pubblica quali disastri ne conseguono. Ho sempre cercato di raccontare queste guerre dalla parte della popolazione civile che è quella che soffre maggiormente. Questi due elementi mi hanno permesso di resistere: la mia è stata una sorta di resistenza.

Una recente intervista de Il Manifesto https://ilmanifesto.it/nicola-saranno-gli-americani-a-spararci-addosso ha testimoniato del suo incontro, dopo vent’anni, con Carlo Parolisi, dirigente operativo del Sismi e vice di Calipari. Come è stato? Ho incontrato Carlo Parolisi subito dopo il mio ritorno in Italia per via di alcuni eventi nei quali siamo stati entrambi coinvolti. Ricordo un premio in Toscana che lui ritirò a nome di Calipari, quindi lo conoscevo. Nel mio colloquio con lui sono stati ribaditi alcuni punti. È stato importante anche per dare testimonianza della vicenda attraverso il giornale. Lui aveva lavorato a stretto contatto con Calipari, non solo nel mese del mio sequestro. La squadra che si occupava del mio caso si era riunita a Dubai. Calipari aveva deciso di venire personalmente a Baghdad perché sapeva che la situazione non era per affatto semplice. Parolisi rimase a Dubai con la persona che doveva garantire la mia liberazione, la persona irachena, quella che aveva trattato e negoziato per la mia liberazione.

Dal film emerge una divisione operativa interna al Sismi e un ruolo ingombrante delle forze armate. Si è ipotizzato che l’uccisione di Calipari fosse legata alla contrarietà degli Stati Uniti nei confronti della gestione italiana delle trattative. Condivide questa interpretazione? Sicuramente gli Stati Uniti non volevano la trattativa. Questa era la loro posizione ufficiale: non volevano pagare riscatti per non finanziare i terroristi. Nel caso specifico il problema era dovuto ad un’ingerenza di natura operativa: c’era una squadra, quella di Nicola Calipari, che era favorevole al negoziato e che operava convintamente in questo senso, avevano già liberato Simona Pari e Simona Torretta; poi ce n’era un’altra, maggiormente favorevole alla linea americana che promuovevano un blitz, blitz che pare abbiano effettivamente svolto senza esito perché in un luogo diverso dal quale ero trattenuta; un tentativo di depistaggio dovuto al sopraggiungere di un’indicazione operativa che se fosse stata assecondata avrebbe condotto ad un esito diverso da quello del mio recupero. A questo si aggiunse l’interferenza di una trattativa parallela promossa da un membro della Croce Rossa Italiana. Sia mio marito che il direttore de Il Manifesto avevano riposto piena fiducia nel metodo operativo e nella persona di Nicola Calipari manifestando la volontà che il mio caso fosse affidato a lui. Furono quindi una serie di condizionamenti, non so se tutti a sostegno della posizione americana, che certamente contrastarono e ritardarono la mia liberazione.

Il prossimo giugno sarà pubblicato il suo nuovo libro. Può anticiparci qualcosa? In questi venti anni mi sono sentita spesso dire che me l’ero cercata. È un’accusa che viene fatta alle donne. Un giornalista maschio o un uomo che svolge un altro lavoro e che affronta situazioni simili a queste, viene definito eroe, mentre se succede a una donna, sia cooperante o giornalista, allora è facile che “se l’è andata a cercare”. È un’accusa che mi fu rivolta da giornalisti anche molto apprezzati come Enzo Biagi. Dopo vent’anni ho deciso di ricostruire i miei viaggi raccontando tutti i retroscena e le difficoltà che ho vissuto, tutti gli aspetti che stanno dietro la pubblicazione di un articolo. Nel farlo, mi sono resa conto delle difficoltà che ho affrontato, di tutte le volte nelle quali ‘me l’ero andata a cercare’. Il libro è una mia provocazione alle allusioni che mi furono rivolte.