Città

Gli squali sentinelle del nostro mare

Deep- Med è il nome del progetto che studia lo stato di salute degli ambienti marini

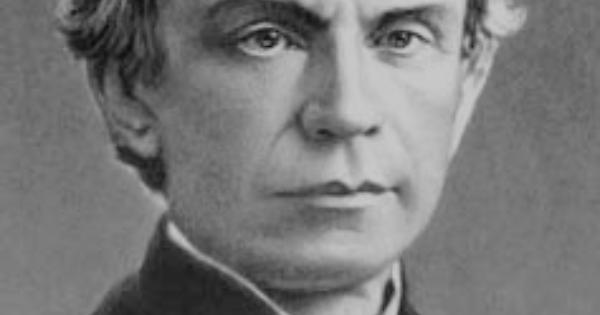

Deep-Med è il nome del progetto Prin che studia lo stato di salute degli ambienti marini di profondità del Mediterraneo e utilizza gli squali come bioindicatori. Le analisi si focalizzano sui tassi di accumulo di metalli pesanti, sulla presenza di microplastiche e di parassitosi in quattro specie target di squali di profondità. Il gruppo di ricerca guidato dal professore Emilio Sperone, che dal 2024 è membro dello Shark Specialist Group dell’International Union for the Conservation of Nature (IUCN), il più grande network globale di soggetti autorevoli in materia di conservazione della biodiversità, ne studia biologia e comportamento. Lo abbiamo intervistato.

Qual è lo stato di salute del nostro mare?

Gli studi che stiamo conducendo evidenziano come il principale problema per la salute dei nostri mari sia rappresentato dalla plastica. Noi conduciamo studi sia sull’accumulo di metalli pesanti come il piombo, l’arsenico, il cadmio, e al contempo analizziamo la dieta di alcune specie target, tra cui gli squali, per verificare la presenza di plastiche, e di fatto purtroppo quest’ultima è quella che desta più preoccupazioni, perché sempre più spesso rinveniamo tra i contenuti stomacali, soprattutto degli squali, frammenti di plastica anche a grandi profondità, questo vuole dire che c’è un inquinamento da plastica superficiale, la plastica si frammenta, si spezzetta, finisce sul fondo e poi viene accidentalmente ingerita dagli animali.

Che mondo è quello degli squali, anche dal punto di vista del comportamento sociale?

Sicuramente gli squali sono i predatori di vertice degli ambienti marini e questo li rende, in un certo senso, ecologicamente importanti. Sono le sentinelle della salute del mare perché in essi si riflettono tutte le perturbazioni che colpiscono le catene alimentari marine. Gli squali sono animali che appartengono alla classe dei pesci cartilaginei e sono tra gli animali marini più complessi dal punto di vista comportamentale. Noi abbiamo studiato e stiamo studiando il comportamento di numerose specie di squalo, soprattutto lo squalo bianco, in presenza di imbarcazioni, e abbiamo anche evidenziato in più occasioni il loro comportamento sociale. Siamo stati tra i primi che insieme al Centro Studi Squali di Massa Marittima nel 2012 abbiamo descritto le prime interazioni sociali tra squali bianchi ed è una cosa nuova, perché gli squali normalmente vengono considerati animali solitari.

Sono animali davvero così pericolosi o li dipingono in questo modo?

Tutti gli animali possono essere potenzialmente pericolosi, sappiamo sempre più spesso dai casi di cronaca che anche i cani possono rappresentare un problema per gli esseri umani, una minaccia. Gli squali, al pari di tutti gli altri animali, sono organismi che devono essere conosciuti e con i quali bisogna sapersi comportare, è chiaro che ci fanno più paura perché si trovano in un ambiente che conosciamo poco, perché per noi rappresentano una di quelle paure primordiali che abbiamo, un po’ come i serpenti per esempio, tutti abbiamo paura dei serpenti, tutti abbiamo paura degli squali, però poi, ecco, magari non pensiamo quanto possa essere pericolosa la puntura di una zanzara. Gli squali sono come tutti gli altri animali, sono animali che devono essere rispettati, normalmente ogni anno si verificano una quarantina di attacchi all’uomo, di questi solo 4 o 5 sono letali, quindi comunque tutto sommato la loro pericolosità è molto contenuta. Fa notizia e facendo notizia viene dato un risalto che la fa apparire quasi come una cosa più pericolosa di quello che è.

Come nasce il progetto Deep Med? Ci sono dietro studi preliminari?

Il progetto Deep Med nasce a seguito di alcune indagini preliminari che il mio gruppo di ricerca aveva condotto su alcune specie di squali in Calabria. Avevamo verificato che queste specie di squalo iniziavano ad accumulare plastica all’interno delle loro diete e avevano anche dei livelli particolarmente interessanti di metalli pesanti, quindi da queste osservazioni preliminari, quando nel 2022 è uscita la call del Ministero dell’Università e ricerca per il finanziamento dei progetti Prin, che sono i progetti di rilevanza nazionale, abbiamo partecipato presentando un progetto dal titolo DeepMED, acronimo di Deep Sea Elasmobranch Environmental Sentinel of the Mediterranean, quindi gli squali di profondità come sentinelle ambientali del Mediterraneo; insieme a noi, fanno parte del gruppo di lavoro l’Università di Bologna, con la professoressa Annalisa Zaccaroni che ci aiuta nel lavoro sulle microplastiche, e il CNR di Mazzara del Vallo con la dottoressa Vita Gancitano e loro si occupano dello stadio riproduttivo e dei tassi di accrescimento degli animali.Noi dell’Unical ci occupiamo soprattutto dell’accumulo di metalli pesanti, analizziamo la presenza di microplastiche nella dieta e poi ci occupiamo anche dello studio dei parassiti, perché normalmente anche i parassiti che vivono all’interno degli animali sono degli inditatori dello stato di salute dell’ambiente.

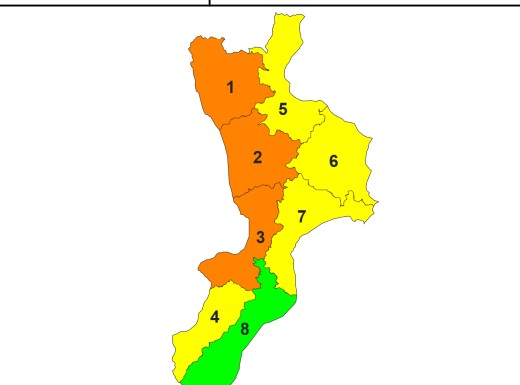

In quale area del Mediterraneo si concentrano le ricerche?

In questo momento stiamo lavorando nel canale di Sicilia, quindi nel canale che separa la Sicilia dall’Africa, stiamo lavorando lì perché fondamentalmente è una zona di mare profondo che ci interessa, è una zona di congiunzione tra il bacino orientale e quello occidentale del Mediterraneo, però abbiamo lavori che hanno interessato tutti i mari calabresi, ma anche le coste della Toscana, della Liguria e del Lazio, quindi tendenzialmente il Mediterraneo centrale.

La nostra regione ha svariati chilometri di costa, possiamo definirla una stazione di ricerca privilegiata?

Da un punto di vista sia marino che terrestre, la Calabria rappresenta senza dubbio un sito di rilevanza naturalistica e ambientale notevole per il Mediterraneo perché si trova al centro del bacino, perché il Mar Ionio si affaccia su quello orientale, il Mar Tirreno su quello occidentale e lo stretto di Messina mette in collegamento questi due mari, quindi la Calabria è un crocevia delle specie marine; anche da un punto di vista terrestre siamo una regione molto privilegiata perché abbiamo specie rare; da poco tempo ne sono state descritte di nuove, ad esempio qualche settimana fa il CREA di Rende ha descritto una nuova specie di farfalla, quindi è una regione che ha un pregio naturalistico notevole che se noi impariamo a conoscere sicuramente può rappresentare per la nostra regione una risorsa, perché ci potrebbe permettere di sviluppare quei percorsi di ecoturismo che sono sempre più ricercati anche dall’utenza turistica e che potrebbero rappresentare pertanto un trampolino di lancio anche per l’economia del terzo settore della nostra regione.

La profondità del mare sembra un ambiente protetto, però se nelle profondità ci sono tracce di inquinamento qualcosa non va…

Le profondità marine sono un po’ la cartina al tornasole della salute del mare. È chiaro che se in superficie ci sono dei problemi, questi problemi iniziano a ripercuotersi in tutta la colonna d’acqua. Quando anche le profondità marine iniziano a risentire di queste perturbazioni, vuole dire che in superficie la situazione non è più così idilliaca come dovrebbe essere; stiamo studiando le profondità marine proprio per capire se il nostro disturbo sulla integrità ambientale inizia ad essere preoccupante.

I campioni analizzati da dove provengono?

Gli animali che analizziamo hanno una duplice provenienza: in parte provengono dalla pesca locale, quindi vengono recuperati nel corso dell’attività di sbroccatura delle reti, quindi una parte di questi animali sono il bycatch, cioè ciò che resta dalla pesca. La parte più importante, invece, viene da un progetto di pesca scientifica che si chiama Medits e interessa tutto il Mediterraneo. Ci sono delle barche attrezzate che fanno delle battute di pesca scientifica e poi ci sono varie università, tra cui anche la nostra, che ottengono questi campioni, li studiano e quindi possono condurre studi di qualunque natura. Noi svolgiamo studi ecotossicologici, mentre altre università effettuano studi microscopici, comportamentali o biologici di base. Grazie al progetto Medits la nostra università ottiene la maggior parte dei campioni da analizzare.

Fattori come pesca e cambiamento climatico che impatto hanno sulla vita degli squali?

Purtroppo hanno un impatto abbastanza pesante perché il cambiamento climatico sta alterando tutti gli ecosistemi e spinge gli squali a spostarsi, o mette addirittura a rischio l’integrità ecologica delle aree dove si riproducono. La sovrapesca, d’altro canto, ha pure un effetto importante perché noi sottraiamo più pesce di quanto ce ne serve e impoveriamo quindi le catene alimentari; dall’altro agisce direttamente sugli squali perché li pesca direttamente, di conseguenza, rimuovendoli dall’ambiente crea un danno perché gli squali hanno un ritmo riproduttivo molto lento.

Dei risultati a cui siete giunti, c’è da essere preoccupati?

I risultati che abbiamo, che ancora sono preliminari e che speriamo di completare entro l’autunno, ci mettono di fronte a un problema evidente: stiamo inquinando con la plastica il nostro ambiente. Questi risultati preliminari pongono l’attenzione sul fatto che dobbiamo imparare a non abbandonare i rifiuti, soprattutto sulle spiagge, ma in qualunque contesto, perché questi rifiuti con il sole, con l’acqua, col vento si frammentano e poi finiscono in mare. Sicuramente i risultati ci dicono che dobbiamo essere più sensibili a queste tematiche, soprattutto noi calabresi dobbiamo imparare a non abbandonare i rifiuti, che è un po’ la piaga ambientale della nostra regione.

Da quanto detto, la decisione di alcuni sindaci di vietare la balneazione o di contingentare gli ingressi in spiaggia dei turisti rappresenta una best practice?

La contingentazione della balneazione può avvenire per vari motivi. Può avvenire perché l’acqua è inquinata, può avvenire perché così si riduce la pressione sulle spiagge. È chiaro che i sindaci, che sono gli amministratori di un territorio, dovrebbero essere in grado di comprendere quando questa prassi è necessaria o meno. In linea di massima, di fianco alla regolamentazione degli accessi, io suggerirei sempre una sensibilizzazione ed un controllo all’uso della spiaggia, perché è questo quello che manca, perché se noi limitiamo gli accessi per avere meno folla in mare, ma questa folla non è educata al rispetto della spiaggia o dell’ambiente marino costiero non risolviamo molto, quindi sicuramente sono azioni che le amministrazioni locali intraprendono e hanno sicuramente tutte le motivazioni per farlo, ma che devono essere sempre affiancate dalla formazione e dalla sensibilizzazione dei cittadini.

I suoi studi potrebbero avere un impatto anche sulle politiche ambientali?

Potrebbero fornire degli elementi utili ai decisori politici per intraprendere campagne di sensibilizzazione. Sicuramente dobbiamo iniziare, dobbiamo continuare, dobbiamo rafforzare le campagne di sensibilizzazione all’uso della plastica e soprattutto alla gestione sostenibile dei rifiuti.