Giubileo

Giubileo diocesano. Scopriamo la chiesa del Perpetuo Soccorso

Sulla via Merulana l’edificio in stile neo-gotico intitolata a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e che conserva un’icona della Vergine risalente al XIV secolo

Iniziamo il nostro viaggio tra i luoghi scelti per il Giubileo diocesano. Vi presentiamo la chiesa di Sant’Alfonso all’Esquilino, sulla via Merulana, che conserva l’immagine della Madonna del Perpetuo Soccorso.

La chiesa

Costruita tra il 1855 e il 1859 su progetto dall’architetto George Wigley, la chiesa fu consacrata nel 1859. È uno dei rari esempi di stile ‘neogotico’ a Roma ed ha una misura di 42×14 metri.. La facciata, preceduta dalla scalinata, colpisce immediatamente i pellegrini. Nel 1855, i Missionari Redentoristi acquistarono la proprietà della “Villa Caserta” per la loro Casa Generalizia. La proprietà era molto grande e abbracciava anche i resti dell’antica chiesa di S. Matteo. Nel far erigere una chiesa dedicata a S. Alfonso Maria de Liguori, loro fondatore, i Redentoristi fecero in modo che l’antica Icona della “Vergine di S. Matteo” o più esattamente “La Vergine del Perpetuo Soccorso” potesse ritornare nell’antico luogo di culto.Così, l’11 dicembre 1865, Papa Pio IX espresse il desiderio che l’Icona fosse riportata nel suo luogo originario. L’Icona fu così affidata ai Redentoristi con la richiesta da parte del Santo Padre di “farla conoscere in tutto il mondo!”. Una missione che sembra ben riuscita, visto il notevole afflusso di pellegrini che, tutto l’anno, scelgono la chiesa di Sant’Alfonso per la celebrazione dei sacramenti. La storia della chiesa è ricca. Il 26 aprile 1866 l’icona fu di nuovo esposta al pubblico per essere venerata nella chiesa. Sull’altare principale del Santuario è venerata l’icona originale del 14° secolo della Madonna del Perpetuo Soccorso.

L’icona

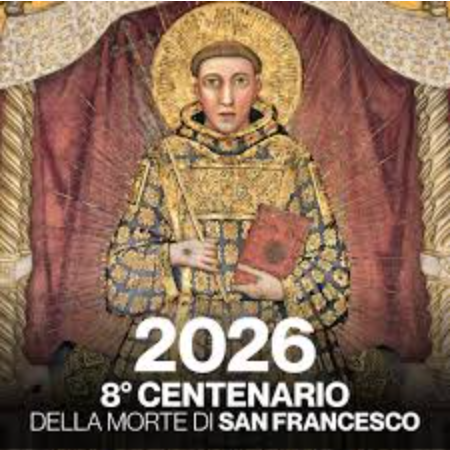

L’Icona originale della Madonna del Perpetuo Soccorso è “dipinta” su una tavola di legno di 51.8 x 41.8 cm, di scuola cretese è del 14° secolo. Lo stile è quello delle icone dette della “Madonna della Passione”. L’icona, oltre ai due personaggi principali Maria e Gesù Bambino, vede ai lati due arcangeli, Gabriele a destra e Michele a sinistra, che hanno nelle mani gli strumenti della passione. Lo sguardo del bambino è rivolto verso l’alto, verso il Padre, a guardare con speranza all’approdo glorioso della sua passione. Lui si appoggia al petto della Madre, aggrappandosi alla sua mano, indicando un gesto quasi di paura, ma in realtà vuole risaltare un gesto filiale di fiducia, rifugio e sicurezza. Il calzare del piede che slacciatosi ne mostra la pianta vuole sottolineare il patto di alleanza, sciogliendo i legacci dei sandali (cf. Sal 60, 10 e Lc 3, 16). La mano di Maria invece indica il figlio come il soggetto principale del quadro: questo semplice gesto è spesso presente in icone mariane e conferisce alla Vergine il soprannome di Odigitria, ossia dal greco “Colei che indica il cammino” verso il Redentore, o Nostra Signora dell’Itria cioè dell’indicazione .